#06 NFTアートインタビュー/GameFiの普及と共に伸びるかBreederDAO

体調もマーケットも健康が1番

2週間更新ができていなかったです。。気張らずに続けようと思っているのですが、なかなか継続っていうのは大変。この間に起きたこととしては、まず体調が悪かったです。この時期に体調が悪いと反射的にコロナを疑ってしまうので、気が気じゃないですね。健康が1番大事だということを30歳の今反復して思います。体調が悪いと運動もなにもできないので、更に仕事にも支障がでてしまうので悪循環でしかないですね。一方仕事は良い縁にも恵まれ、投資をさせていただきたい!と思えるところが数社出会えることができ進めております。今年も15社くらいは投資をしていきたい。

揺れるマーケット環境

この2週間の間に市場環境は大分悪化をしてますね・・SaaS銘柄など含めてマザーズが全体的に売られてる感覚。SaaSのPSRも6−8倍ほどに。この上場マーケットの専門家ではないので、あんまり偉そうなことは言えないしわからないですが、多くの人が話すように業績の時代ということなのかもしれないかんと。圧倒的に金融緩和によってインフレになったこのマーケットにUSの金利引き締めの気配が漂う中、将来の価値より足元の実績というような動きが進むのかもしれないです。

シードVCとしては今のマーケットに立ち向かうわけではないので、淡々と投資をしていくことが重要なのですが、自分の投資先でもレイターに向かっているところやレイターVCなどからすると非常に気がかりな動きの1つであることは間違いないかなと。売上高の成長をとるのか、足元の利益率の改善をとるのか。基本的には利益の改善のためにVCは存在せず、売上高の成長のためにいるのでそちらにアドバイスもよりがちだけれども、今後市場がどういう見方になっていくかは難しい。詳しい方と教えてもらいたい(*決してこの分野の専門ではないので話半分でお読みください)

NFTアートについてインタビューしてみた

大学時代の友人でスタートバーンにも関わっている Kensuke Itoさんに、今のNFTの流れをどう捉えているのかをアート的観点からも雑談してみた。そもそも大学時代から村上隆さんのもとで働いていたりしており、現代アートに興味があったところからブロックチェーンに出会いその後論文でも扱うほどどっぷりつかっている彼から見てどういう風にNFTを捉えているのか聞いてみたく話してみた。

彼自身はこちらのBlogなどを是非見ていただければありがたいが、大学院でブロックチェーンで論文を書いて修士をとるのは日本の中でもまだまだ少ないのではないだろうか。その知見などを十分に今回のPodcastで引き出せたかは怪しいけれども、ぜひ興味ある方は聞いてみていただきたい。

https://anchor.fm/u30cau30abu30b8anri/episodes/NFT-with-Kensuke-Ito-e1e3h7c

下記に彼が書いたブログも載せておく

BreederDAO:GameFiと共に需要が伸びるか

GameFiを一つ盛り上げた立役者はAxieに違いないが、そのAxieモデルが広がりを見せている上ででてきたDAOの1つだと思う。まさにPlatform on platformみたいな考え方なのかなと。今回a16zから10億円ほどの調達もしている。

YGGなどのギルド向けにNFTアセットを貸す人はまだまだ少ない、そこにおいてこのDAOはNFTを作成・繁殖してYGGなどに貸していくことで収益をあげようとしている。ただ記事によるとそもそもYGGなどに対してAxieなどのNFTの在庫が足りていない状況なので、そこを補うためにこういったDAOみたいなのはニーズはありそう。そしてDAOにすることによって、NFT保有者も集めることができやすくなるので、良いマーケティングになる。ただどのようにビジネスモデル(お金)が流れるかは不明。もしくはDAOなのでお金を流れなくてもよいのかもしれない。こういった個人ユーザーが楽しんでいる市場に、お金のパワープレイで入ってくる流れはあると思う

一方でこの流れはすべてのGameFiがブリーディングのような流れで増えていくことが前提になっているので、実際Axieもどきは大量にできていると聞くがどこまでこの流れが拡張していくかはまだ不確実性が高いとは思う。ペガシ−など人気がでてきているものはあるので、非常に面白い流れではあるとは思う

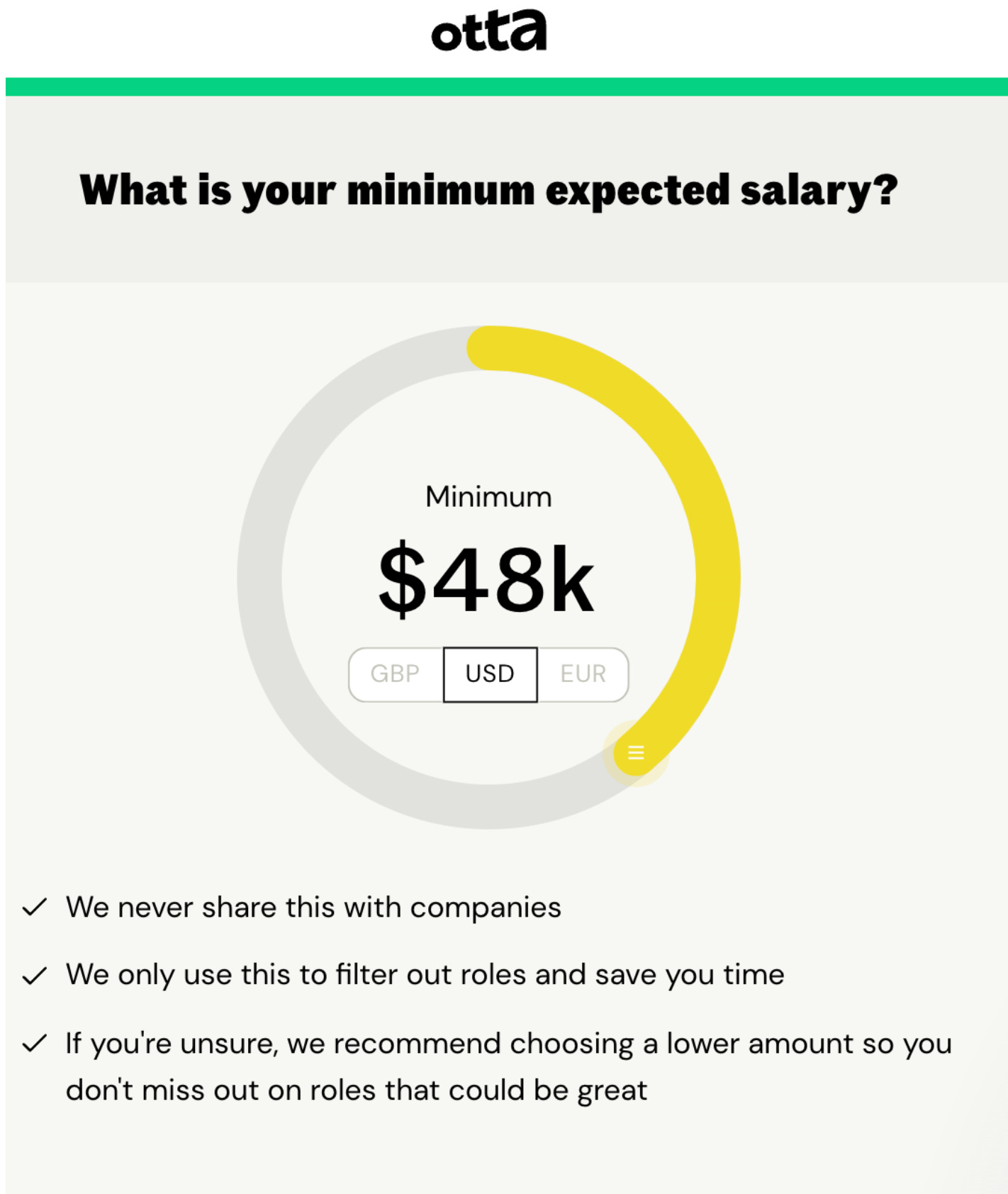

Otta:イギリスのClient firstな転職サービス

Z世代などに向けた転職オファーサイトっぽい。言葉を雑に扱うとおしゃれなUIUXで自分の職歴や希望の仕事を登録することによって、オファーがくるような仕組み。現在英国での採用情報源は2位まできており、今回Tigerglobalから20Mを調達している

Candidate firstのカルチャーで給料を公開していたり、よりよい候補者が集まってくるようなものになっているのかもしれない。Linkedinには5%しか給料が公開されていないらしく、そのあたりも候補者と企業にとっての情報の非対称性が現れているように思える。

実際に地下鉄などの広告においても非常にある意味挑戦的なマーケティングの仕方をしていたりするので面白い。記事などではBLMの流れから創業者や会社がどのような考え方なのかを考える候補者が増えているということもこういったOttaのような採用サイトに人が流れている要因でもあると書いてある

背景にあるのはスタートアップの投資額が増えたことによって人材採用がどこも急務になっているからだと思う。そのため今までは会社優位に転職が進んでいたところが、より候補者優位に採用が進む様になるのではないかと思う

あらためて取締役や会社としてどういうガバナンスをとっていくかなどについて体系的にまとまっており、かつ非常に読みやすい。どうしてもスタートアップ側に近いシードというポジションにいるとこういったガバナンスという仕組みを実感するのが遅くなりがちだけれども、起業家も自分自身もこういったところにおいてはどういうリスクがあるのかっていうのは正しく認知しておくべきだなっていうのはあらためて思えた

取締役が代表取締役をモニタリングできる構造にしておく。業務の執行に関わらない取締役をおく。ボードの仕事に集中できるようにする

取締役は経営判断に際して、的確な調査を行い、適切な検討プロセスを経て、結論も不合理とは言えないという3つの点を満たしていれば会社に損失が生じたとしても、善管注意義務として責任は問われない。経営判断の原則がある。調査と会議と合理的な結論が大事。

![[中島 茂]の取締役の法律知識(第4版) (日経文庫) [中島 茂]の取締役の法律知識(第4版) (日経文庫)](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!BEZa!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F6ffbfc63-fbc7-4621-8c3b-1f6be932b7de_307x500.jpeg)