#66 リベラルへの反動の時代をどう歩むか

リベラルさはどう紡いでいけるのだろうか・正しさとはなにか

2ヶ月ほど多忙につき、、

9-10月ぐらいから、新規投資と追加投資が多くなり非常に忙しいと言うのは言い訳にはなってしまうが、記事などを書くことから意識的に遠ざかってしまっていた。

それまでは毎週か隔週ぐらいのペースで更新していたので、少し自分の中でもペースが一度乱れるとなかなか取り戻すことができなかった。

少し落ち着きを見せてきた(本当か?)ので、改めて頑張りすぎず更新を再開したいなと思っている。今年のうちにvideo podcastも1-2本出しつつ、このメルマガの更新をもう一度習慣化をしていくことをやっていきたい。

選挙による時代の思想・価値観の露呈

この数ヶ月ほど何が起きたかというと、選挙が至る所であった気がする。日本も衆議院を解散して選挙があったし、アメリカは大統領選挙があった。選挙があると何がわかるかというと、その時の多数派の意見・思想・価値観が何かということがわかるようになってくると考えている。

その結果、この10年間ほどグランドナラティブ/大きな物語として存在していたリベラルという概念に対してのバックラッシュ・反動が露呈してきているのではないだろうか。(まあそもそも、ポストモダンと呼ばれる今の時代においてはグランドナラティブ・大きな物語はないとされているが)

特にアメリカの選挙などは保守の共和党とリベラルな民主党というイメージが強かったように思うし、結果共和党が勝っている(一方自分も選挙を逐一みていなく、二次情報から判断しているのであしからず。。)

いくつか記事であるようにそこではよりどういう人達がどういう思いでどの政党を支持するのかみたいなのも変化しているようにも思える。民主党が富裕層ではない人たちから支持をえていて、共和党が保守で富裕層の人たちから支持を得ていたはずなのに、いまは逆のようになっているみたいな記事を読んでそういう現象はあるのだろうなと。

リベラルさとは何か

そもそもリベラルとは何を指すのか?Liberalは広辞苑で引くと、”自由な・自由主義者”ということを指している。これまでも対比でだしてきた保守というのは”旧来の風習・伝統を重んじ、それを保存しようとすること”というようになる。

保守の反対がリベラルなのかというとそれは概念として常に対立するものではなく、基本は革新と対立するはずである。そのため政党といえど日本においても自民党は保守政党ではあるが、リベラルさを軽んじているわけではないこともある。もとを辿れば共産主義などのような概念との対立であったはずだ。

“テクノリバタリアン”という書籍でもでも保守やリベラルという概念についての曖昧さは下記のように提示されている

1960年代以降、欧米諸国のイデオロギー闘争で主導権を握ったのは「大きな政府」派で、「リベラル」を自称する彼らは、「小さな政府」派に「保守」「右翼」のレッテルを貼って攻撃した。これは当時、リベラルの主要な”敵”が、民族の歴史や伝統にもとづく権威主義的な政治体制を支持する勢力(右派)だったからだ。

右派・伝統主義者は、共同体(ぬくもりのある社会)を守るためには、自由や人権を(一定程度)制限することは許容されると主張する。それに対して経済的な自由主義者は、市場から国家の介入を排除し、自由な経済活動(アニマル・スピリット)による伝統や慣習の「創造的破壊」を目指している。両者の経済政策は正反対だが、どちらも「リベラルの敵」だという理由で、「保守」というあいまいなカテゴリーにくくられてしまった

また別の”保守主義とは何か”という本においても下記のようにかかれている。上記と引用と同じ文脈もあるが、明快な定義はないがある共同体におけるコモンセンスを中心とした、伝統・共同体を重んじる保守と、ユニバーサルな普遍的な価値観をもとに連帯を図るリベラルという比較軸としてあるのかもしれない

あえていえば、仲間との関係を優先する立場が保守と、普遍的な連帯を主張する立場がリベラルと親和性をもつといえる。このことは、政治において、共同体の内部における『コモン・センス(共通感覚)』を重視するか、あるいは、自由で平等な個人の間の相互性を重視するかという違いとも連動し、今後の社会を論じていく上での有力な対立軸となるであろう

リベラルさとアイデンティティの問題は表裏一体

リベラルさは、基本的には自由に生きるのは素晴らしいという価値観・ナラティブではあると個人的には理解している。だからこそ上記でも引用させてもらったが、人種・性別・性的指向・性自認などのようなアイデンティティに敏感になる。(日本においては夫婦別姓に関する議論は保守とリベラルがわかりやすい論点ではありやすい)

他人の人権についてリスペクトを払い、お互いの多様性を認めて対話による連帯を促していくことがリベラルさではないかと思っている。だからこそ人種差別、性差別に対して断固な態度をとるし、人権問題について高い関心をよせてきたグランドナラティブはリベラルっぽさがこのところつづいているように感じていた。

しかしこのようなナラティブに対してのバックラッシュというものがこの数年多くでてきている感覚はある。広義でいうとウクライナ侵攻含めて上記ではないような物語が出てきているように感じる。

リベラルな方向性に対してのバックラッシュ

そのようなバックラッシュがでてきているところは複合的な要因はあるとは思うけれども、①体制への不信(マスメディア不信)、②足元の経済状況の悪化、③変化への期待疲れのような原因が存在するのではないかと考えている。

①体制への不信

これは言わずもがなだが、マスゴミということばが日本でも言われて久しいように、マスメディアに対する信用、そして政治に対する信用みたいなものが減少してきているのではないだろうか。体制側について不信が募ると、体制が進める政策や思想についても反感を買ってしまう。ニック・ランドがいうカテドラル(メディアと学問の融合体)によって教義が定められて、それに対しての皮肉を話していたが、それ自体自分も賛同はできないが、政治不信・体制不信の中で違うベクトル・バックラッシュが起きるのは理解しうる。

西洋近代の「啓蒙」を、さらにいえばそれが生み出した民主主義や平等という「神話」を批判する。ヴォルテールがキリスト教会を批判したのと同じ身振りで、彼らは「 政治的正しさ」から成り立つ民主主義的な言論空間を「大聖堂カテドラル」と形容し揶揄する(加速主義 資本主義の疾走、未来への〈脱出〉)

②足元の経済状況の悪化

政治不信につながるのかもしれないが、インフレなどすべてが政府の方針の失敗ではない気はしているが、体制側が推し進める教義をすすめても生活が良くならないではないかという怒りについても、このバックラッシュを引き起こしているようにも思える。人権など含めたリベラル的な意識感を真っ向から否定する人はいないと信じたいし、それを否定したいわけではないとはおもうが眼の前の生活が危ういのにそこまで意識をかけられないというのも理解はできうる。

経済的に困窮すると、人間は保守的になるというのはあるとは思う。実際にPerplexityで確認してみると下記のような回答を得られた。(元研究記事)USも日本もだが格差がよりおきていき、インフレなどによって経済的に困窮していくことは右翼権威主義を促進してしまうことになり得る。

③変化への疲れ/期待疲れ = woke capitalismでも変化が少ない?

上記2つにも関わることかもしれないが、リベラル的な思想を真っ向から否定する人は少ないとはおもう(信じたい)が、それでも実際に理想としての変化に対して社会の変化は遅い。そのように変化すれば素晴らしい社会・生活があるという理想像に対して、それを信じてきたが結局変化をあんまりしないのではないかといったような疲労はある気がしている。

USではWoke captalismのようなものがこの数年普及している。自分の解釈でいうとポリティカル・コレクトネスを元にした意思決定や投資というものは経済的な利益にも結果として繋がるといったナラティブである。しかしそうした期待に対して社内の変化が追いついてないことのいざこざがありそうである。

疲労についてはドゥルーズ・ガタリの疲労に関する定義感が自分はしっくりきている、世の中が固定化されていき可能的なものを持たない場合は、シニシズムにつながっていく。どうせ何も変わらないといった態度からは保守的な態度がより促進されていく。

疲労とは、世界が「可能的なもの」を持たず ―― あるいはそれを実現することができず ―― ただひたすら「現にこうである」ことに還元される事態であり、またそれを指す概念である(加速主義 資本主義の疾走、未来への〈脱出〉)

より複合的ではあるとは思うけど、このような理由からもリベラルに対してのバックラッシュが続いているように感じる。そしてしばらくはこの流れが続きそうな気配がある。このような流れはいま自分がいるVC・スタートアップ業界にも影響はありそうである。

スタートアップという概念は革新的でリベラルであったが・・

もともとはスタートアップというのは左派であったというように個人的には理解している。体制側に対して、本流に関しての逆の立場をとるような存在。そういうものを信じて投資をしてきたVCという存在も左派ではあったと考えている。インターネットなんて・・とか、そんなのビジネスとして成り立つわけない・・って思われているものにお金を流し、スタートアップが実現していく。本流ではない、そういったオルタナティブ感というのが漂っていた。

だからこそリベラルな考え方がスタートアップには大企業と比較しては浸透しやすかったと思うし、またスタートアップ側もそういったナラティブに乗ることによって採用含めて同じ志の人を大企業と比較しても集めやすいというものはあったのではないかと思う。

しかし昨今の動きを見るとスタートアップというものが本流のような動きになってきている。政府が支援をしたりすることによってありがたいこともあるが注目を増してきている。そうしていくと、オルタナティブ感はなくなっていきリベラルさが保守っぽく見えてくるようなことも特にUSでは起こっているようになってきているのではないか(言葉遊びのようだが)

その結果、USのスタートアップの一部においては能力主義/Meritocracyで採用しますといった宣言をするスタートアップも増えてきている。もちろん能力主義で採用するのは当たり前というかその通りなのだが、そこにはこれまでの流れへのバックラッシュ感も否めない。

Meritocracy と DE&I

例えばAIスタートアップのScale AIは自社サイトにて、Meritocracy at Scaleというタイトルで、Meritocracyによる採用を強調しています。これを強調すること自体が多様性を重要視をしてきたことに対してのアンチテーゼとして提示しているように見える。もちろんそれを軽視しているわけではないというのは記載されているが、実質DE&Iのカウンターでもあるとは思う。

There is a mistaken belief that meritocracy somehow conflicts with diversity. I strongly disagree. No group has a monopoly on excellence. A hiring process based on merit will naturally yield a variety of backgrounds, perspectives, and ideas. Achieving this requires casting a wide net for talent and then objectively selecting the best, without bias in any direction. We will not pick winners and losers based on someone being the “right” or “wrong” race, gender, and so on. It should be needless to say, and yet it needs saying: doing so would be racist and sexist, not to mention illegal. (実力主義は多様性と対立するという誤った信念があります。私はこれに強く同意できません。どの集団も優秀さの独占はありません。実力に基づいた採用プロセスは自然と様々な背景、視点、アイデアをもたらします。これを実現するには、幅広い人材ネットから選抜し、偏見なく最適者を客観的に選定することが必要です。人種、性別などに基づいて勝者や敗者を選定することは、差別的で不法であることは言うまでもありません。)

Meritocracyにおいては、社会の構造的な不公平を視野に入れずに公平性をもって判断するようなことを進めることに賛同するような主義であると自分は理解しており、それにおいてはアファーマティブ・アクションのようなものが認知されずらくなる。持つものがより強くなっていくものを推奨するような主義ではある。

このような動きは足元の流れをみると増えていく気配は感じている。アメリカの大企業においてもいくつかそういった事例が近年増えてきている(記事:US companies tweak diversity policies as challenges mount)。いくつかの企業で同様に能力主義/Meritocracyに主軸をおいたり、評価項目からの削除などが起きている。

日本企業においては良くも悪くもUSに対して対応が遅れているので、まだそこまでのバックラッシュが起きているようには見えないが、例えばトヨタが活動家からの活動によってLGBTQへのイベントへの支援を停止するなどが起きてきている。(Bloomberg:トヨタ、LGBTQイベント支援を停止-反DEI活動家の批判受け)

どのようにリベラルさを紡ぐのか

アメリカの民意でもリベラルについては選ばれていなくて、大企業やスタートアップにおいてもリベラルに対してのバックラッシュが続く中で、どのようにリベラルさを紡いでいけるのだろうか。

といいつつファクトフルネスではないが、絶望だけをしても仕方ないので10年前と比べてそのリベラルさという概念が浸透していったからこそのバックラッシュであることは事実ではないだろうか。(だからといって悪いわけではないが)

社会が変化していくなかでこういったバックラッシュというのは残念ながら起こってくるものではある気がしている。そうしたなかでもどのようにリベラルさを紡ぐことができるのかについては考えなければならないし、理想論で終わりというものにはならないようにしないとはいけない。

ただここまで書いてきてはいるものの、自分でもどのように紡げるかの結論がだせるわけではない。バックラッシュがあるからこの流れが終わりだということではないはずだし、かつ絶対的にリベラルさだけを主張しても浸透していくわけでもないことも理解できる。そうした右派・保守と、リベラルさ・革新さの綱引きの中で社会としての変化を諦めないことが重要ではあるとは思う。急激になにかを起こそうとおもうとどちらも暴力の要素がでてきてしまう可能性がでてきてしまう。

インターセクショナリティという概念の重要性や、教育の必要性などみたいなのはこのようなリベラルさを普及していく上では重要なことは確かだが、底上げをしていくためにも時間軸は必要になっていく。

VC含めて金融という働きは一つ重要なのかもしれない。リベラルさ・人権の重要性というものを矯正できることができる仕組みとして、お金の流れに介入することは効果がありそうではある。例えばESGなどの決め事はそういった意味合いにおいては大きな効果をもたらしたものではあるかもしれない。そういっても日本もUSもVCの問題点も多く指摘あり、反省はしなければならないことも多い。

リベラルは正しいのか/リベラルの正しさをどう証明するのか

最後に、では今までの自分の論調としてはリベラルは正しい、ある種のポリティカル・コレクトネスを信じて書いてきたが、そもそもリベラルは正しいのかということについて考えたい。

人権意識について大事にする価値観が間違っているとは思わない。人々が自由に権利をもつべきだということは疑いようがない。人権意識をもつことが正しくないとするということは聞いたことはない。だが、それは今までの教育や社会通念によって出来上がったものであることは間違いない。一つの宗派ではある。

もちろん自分はリベラル的な正しくはないのかというと、そういう意見を言いたいわけではないが啓蒙主義的な考え方には限界があることも正直思う。啓蒙も進歩主義も何を正しいとしていくかは当たり前のようで考えてみると難しい問いである。

自由は正しいのか

少し拡大解釈すると自由というものは正しいのだろうか?ネオリベラリズム/新自由主義というものが今の世界を覆っている。そういった考え方は個人の自由を尊重し、しがらみから脱出できる要素もあるし、逆にいうと共同体からの脱却であり、マルクスのいう生産手段からもフリーとなる。”人間は自由の刑に処されている”と話したのはサルトルだった気がするが、自由になったからこそ実存に対して真摯に向き合う必要がでてきた。

言葉を選ばずに言うと自由というのはすべてを自分で決めないといけないのでめんどうくさいものでもあるのかもしれない。そうしたものに対する反動もいま出てきている。例えばネットミームになっているゾスみたいな文化もその一つの例だと思う。また陰謀論なども広義でいうと自由の弊害な可能性もある。誰かに決めてもらいたいという欲望があるのも人間らしさなのかもしれない。

正しさとはなにか?

正しさとはなにか?何を持って正しいとするのか。突き詰めていくとこの問いはややこしい。宗教が生まれた理由であり神は死んだとニーチェが話した理由にもこの正しさという感覚・共同体での合意と普及みたいなのが強く関わっていたように

リベラルという態度には、個人的な解釈としては他人に対しての自由へのリスペクトが存在する。つまり相手の意見・人権を尊重する考え方だ。一方右派や保守の意見はこれが正しいというものを決めにいく風潮があるように思える。そうしたときに合意をとるのはリベラルさを保ちながらでは難しく感じる。

相手の意見を尊重しながらもそれを否定するわけでもない多様性を捉えていきながら社会を構築していくのはチャレンジングではある。ただ人間には言語がありそのために対話が必要であることが、この論調には必要ではある。

対立する相手と話すこと

自分も足りてないが立場や考えが違う相手と対話をするというのは、年々難しくなっていく気がしている。これだけでも記事を書いて考えたいが、中学ぐらいまでの公立で自分は過ごしていたが、そこまでは本当に多様な人達がいた。しかしその後高校、大学や会社と進めば進むほど恣意的に同様な考え方や人種の人が比較的多くなっていくことが起こってしまう。

そのような中で正しさとかの分断であり、会話・対話が少なくなりつづけたのが今の社会になってきたのではないかと思う。その話す機会がないことが、今の価値観の相違や対立などを招いていることは少なからずあるのではないか。それは冒頭のアメリカの選挙をはじめとして、様々なところで露呈してきている。

これまで、リベラルさについてのバックラッシュについて書いてきた。今の状況が自分自身の思想にとっては非常に残念な方向性にはなってきているが、そもそもこの正しさなどが合意するのに難しい概念であることも書きつつ考えてみて思えた。

リベラルがグランドナラティブに今後なれるのか

リベラルについて考えるときに、哲学者のローティがリベラルについて下記のように記述している。

ユダヤ系の政治哲学者ジュディス・シュクラー(*3) からその定義を借りて、リベラリズムの思想とは「何が善であるか」の一致ではなく、「何が悪であるか」の一致に端を発しているとし、「恐怖に 対峙 するリベラリズム」の重要性を論じました。

(中略)

リベラルを、「 残酷 さこそが私たちがなしうる最悪のことだと考え、それを避けることを求める思想」と定義しています。ここで言う残酷さには、暴力など物理的な残酷さだけでなく、人を 辱めたり 貶めたりする心理的な残酷さも含まれています。(偶然性・連帯・アイロニー)

この残酷さを避けること、そして何が正しいより、何が悪いかについては意見の一致がしやすいのではないかと思う。特に戦争などのような争いについて積極的に肯定する人はいないだろう(そう願っている)

そういった意味においてもリベラルさというのは紡いでいく必要性があるし、バックラッシュが続いているが、つまりそれだけ普及してきた歴史であったのだとは思う。そういった意識を全員が持とうという綺麗事ではない、なにか良い結論が出ればいいとは思ったのだが、ここできれいに書けるものはない。

しかし近年のウクライナや、昨今の闇バイト含めて時代としては脅威であり、残酷さが残念ながら近づいている感覚がある。改めてそういったものを感じとり自分たちの住む社会がどういうもののほうがよいのか考える時期ではあるかもしれない。それはAIなどのテクノロジーでも解決できない、美意識であり哲学であり思想的だと思う。

ただそういった高尚なものっぽいものでまとめてしまうのも良くないのは聚集承知だが、一人のスタートアップやVCのエコシステムにいる自分としてどういったことができるのか、考えられうるのかについては今後も思考を続けていきたい。

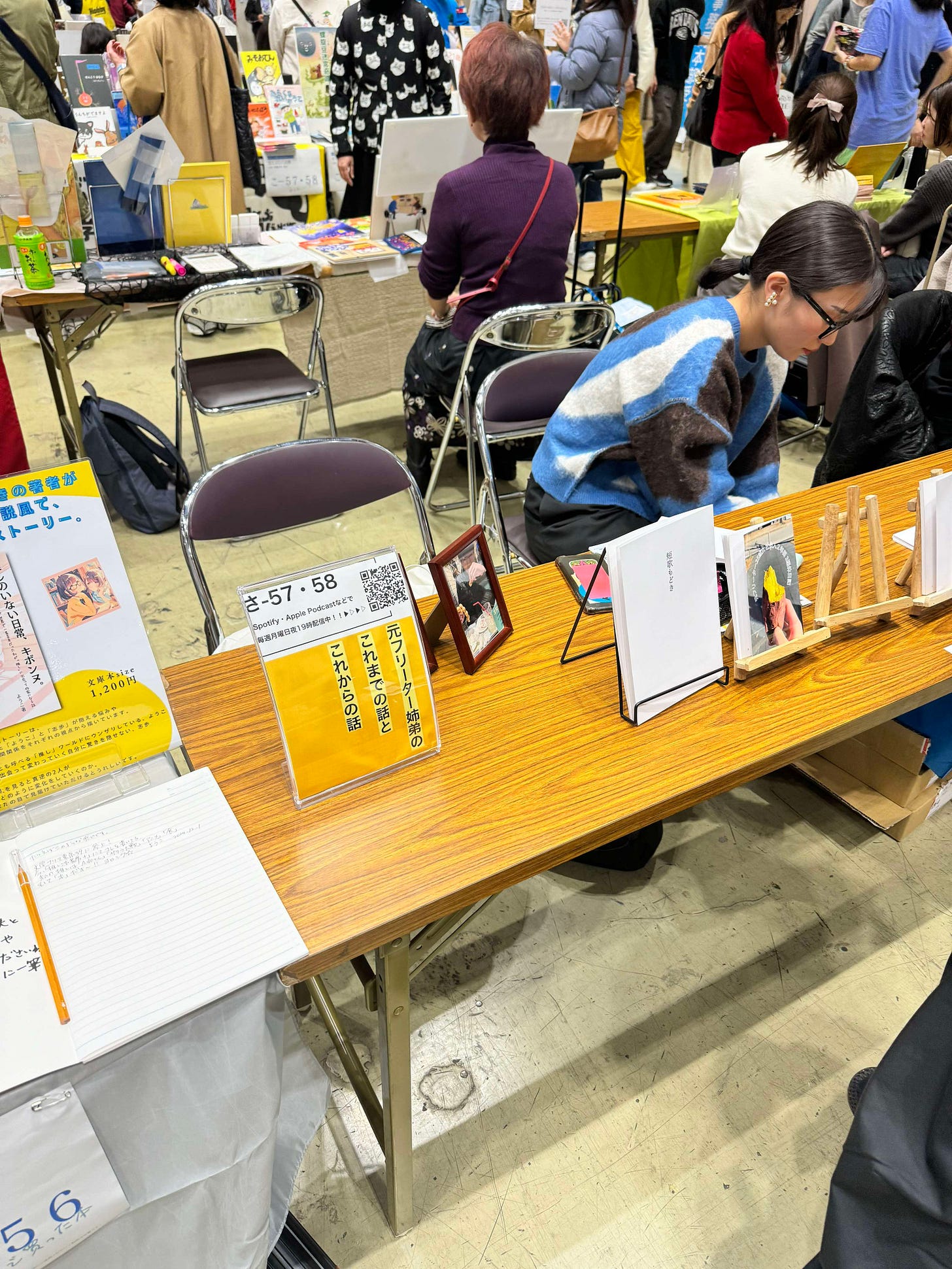

文フリ東京に行ってきた

昨年から行っている文学フリマに行ってきた。昨年より大きな会場になっておりビッグサイトでの出店となっている。あまり普段こういうイベントに行かないというのもあるとは思うがいつも熱量が高いなと感じる。

昔のインターネットにあった活気であり熱量みたいなのは完全にオフラインのほうがあるように自分は感じる。このあたりは改めてブログも書いてみたいが、インターネットやSNSが主となり、オフラインが従となった結果こちらのほうがオルタナティブ感であり本音を言える場所になってしまった感じはある。いまのインターネットに表現を置くと炎上体質になってしまう。だからこそ文フリみたいな場所が盛り上がっているように思える。

あとこういう場所に行くと買うモードで自分もはいるから、結構お金をつかってしまう。普段本屋にいってもない感覚だ。そこでは書き手の人がそこにいるというライブ感や肌触り感もあるのだとは思うが。。

普通の本屋にいくよりも面白いなとこういうところに来るたびに思う。いわゆる綺麗さがなくて雑さに溢れているのが逆に購入欲を刺激される。ZINE的な動きはまだまだ大きくなる予感がする。

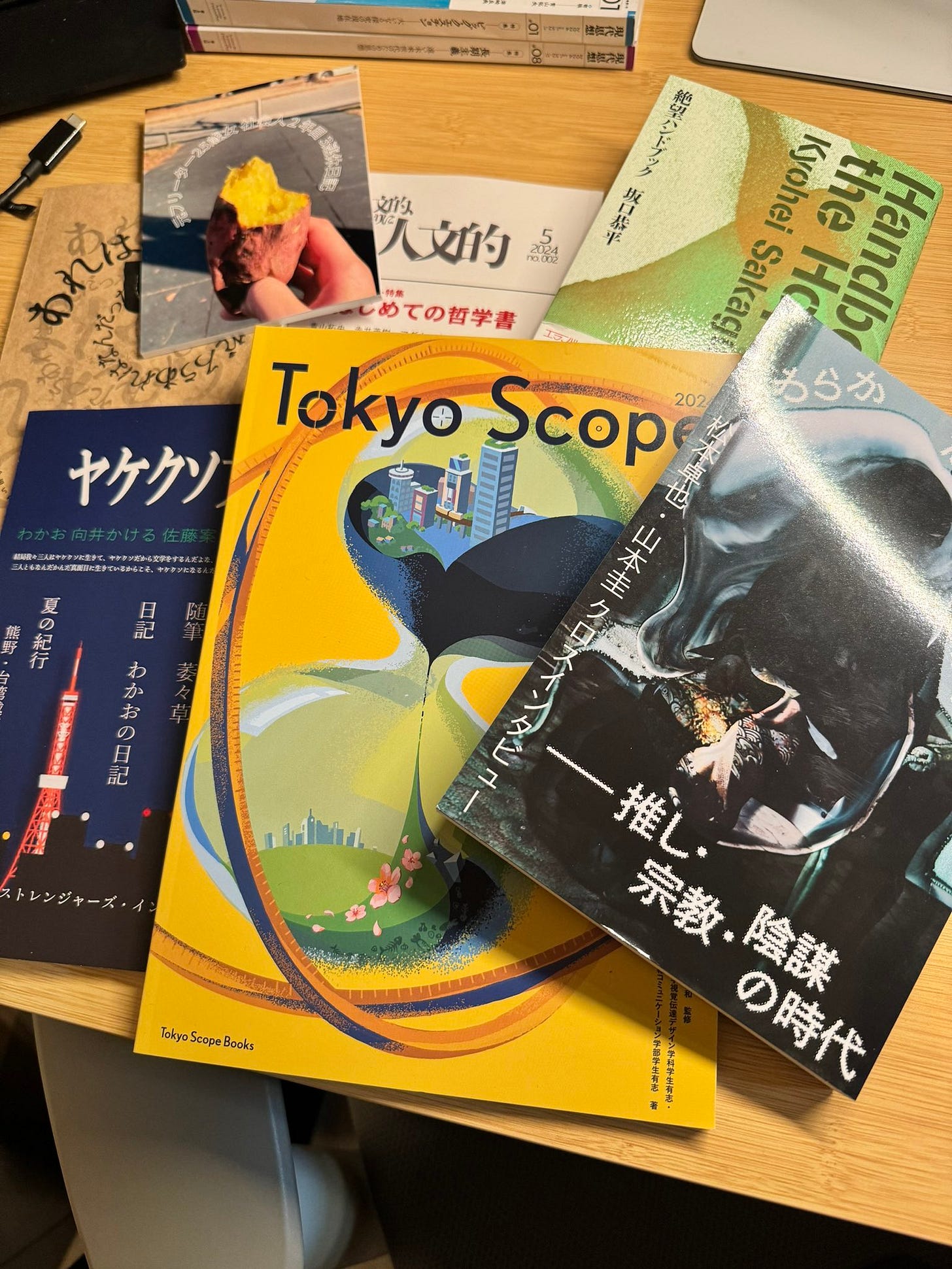

購入した本はこちらの面々。結構思想面と衝動買いしたものもありこれから読むのが楽しみだ。