#77 スタートアップという記号

記号化とあぶれるもの

先週末に島根に行ってきた。山陰合同銀行さんが中心となって開催していたごうぎんフェスに行ってきた。島根には初上陸だったが、その知らない土地・初めての土地に様々な東京のスタートアップシーンの方々がいるのは新鮮だった。

イベント自体も非常に熱気があるもので、普段あまりイベント系はいかないが、大変行ってよかったイベントだった。まずネーミングが良かった。カンファレンスでも、イベントでもなくフェスとしたことでハードルの下がり方と、参加に対する心持ち・期待値みたいなものが程よく調整されている気がする。

下にいいるおじいちゃん警備の方が、イベント参加者じゃない方に説明しているのを聞いたときに、今日何やらフェスティバルをやってるみたいで・・っていう説明に個人的にはほっこりしたし、すごくネーミングがいいなと思った。フェスとか祭りみたいなのってなんか日本ぽさあるなあと。

イベントにおける強制された偶然性

こういうイベントのたびに思うが、東京で会える人と島根であってどうするねん。というツッコミみたいなのはあると思うが、これは半分正解で半分不正解な気がしている。(もちろんごうぎんさん含めその場でしか会えない人たちとも話をしたが・・)

イベントにおける誤配・偶然性みたいなのは大事で、カジュアルに議論が出来やすい。別の言い方をすればある種の話さざるを得ない強制力が働く。それはその会話しないといけないという場所であるからこそ、議論や対話が逆説的に進むと思う。

それは東京で、アポ取ってミーティングしてでもなく、ちょっとしたイベントで顔合わすだけでもなく、閉ざされた場所で朝から晩までいることによって生じる強制力によって生まれるからこそ東京ではないところで東京でも会える人に会うというのは半分ぐらいは意味があるなと思えた。

IVS,B-dash,ICCなどが有名だが同様にそういう効果があるとは思う。イベント最高!っていうわけではないが、そういった偶然性と強制力の設計としてイベントはよく出来ているなと思った。

“スタートアップ”という記号

一方でイベントに参加しながら、スタートアップという記号について考えを巡らせていた。こういった島根という東京から離れた土地においても、非常にスタートアップらしさというか熱を感じた。そのスタートアップらしさというのは何なのだろうかというものを考えていた。

“ピッチ”というものがイベントとしてあって、サービス名が書いてるTシャツと、投資家に事業紹介を繰り返すような場所がある感じ。この全体の雰囲気というものがスタートアップという記号っぽさを生み出しているような気がする。ピッチはただ日本語にすると会社紹介みたいなものだが、スタートアップイベントのピッチというだけで、記号としてスタートアップぽさを纏えてしまう。なので例えばどんなイベントにしても、ピッチっぽさや上記のような空気を出せば、ああこれはスタートアップのイベントだなということができてしまう。

ボードリヤールは、人はモノやコトに付与された観念や意味を消費するので、消費とは観念的な行為であり、消費されるためにはものは記号にならなければならないといったような主旨の論を展開していたと思う。まさにスタートアップの記号化が起きているなと思えたし、その記号を消費していたような感覚がある。

記号化していくことが悪いわけではない、記号になることによって普及がしやすいしナラティヴが作りやすい可能性がある。”ピッチ”や”スタートアップ”という記号から出てくる、”夢”や”革新”・”情熱”・”やる気”のような観念的なもので人々が連帯していき、より社会が良い方向に変化するのが加速すればいいことだと個人的には思う。ある種記号化していくことを加速させることで、連帯を産むことができる。

消費される記号

一方で記号化の悪い面で言うと、やはり消費されてしまうという感覚だろう。たとえばさまざまなメディアでピッチが商品となり消費されているものもYouTube上などのコンテンツで見るようになった。それは記号として消費しやすいかつ、普及の合言葉になる可能性もあるが、起業や起業家が商品として、モノとして消費されてしまっているとも言えるであろう。

自分もそういったものを一概に否定できないし、たとえば自分がXやYouTubeなどで自分の投資先などを語るときそれは消費の対象になっている可能性がある。大事なのはそういった可能性があることを自覚しておくことではないかと思っている。

記号化の加速と、こぼれたものへの可能性

スタートアップ関係者として、特にVCとしてはこういった記号化が加速していくことは良い状況であるときもある。今回のイベントのようにより多くの人たちがスタートアップを応援してくれるような物語が作れることは非常に追い風であるし、純粋にありがたいと思う。そういった物語があるからこそ、より気概がある人材が興味を持ってくれるようになることが成長には大事だと思うからである。

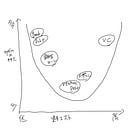

一方その記号化されていく中で、スタートアップ?と言う記号からこぼれたものに関してももっと目を向けていくことが必要だとも同時に思っている。VCから調達したからスタートアップなのか?というとNOだと思うし、いくつかブログを以前書いたけどスタートアップという実存が揺らいでいる感覚もある。

しかしそういったこぼれたものに次の大きな可能性もあるのではないかと思っている。それはたとえば地方・ローカル性なのかもしれないし、今スタートアップと呼ばれていないような業態や業界などかもしれない。個人的にはどっちも自分としては大事であるように思うし、記号化への付き合い方を今回のごうぎんフェスへの参加を通じて改めて考えさせられた。(イベント自体は本当に素晴らしいものでした、関係者の皆様ありがとうございました!)

足立美術館

島根にイベント参加のついでに、昔からいきたかった足立美術館へ。

日本庭園が美しいという前提知識ぐらいしかなかったが、行って大正解だった。人にオススメできる。

日本庭園はまず本当に美しい。絵画のよう。この美術館の創設者の足立全康が「庭園もまた人幅の絵画である」と話したように、本当に絵画のような世界が広がっている。横山大観の世界を実現している感じがある。

この前にヨーロッパを巡っていたからか、対比して見ていても日本画には日本の美的感覚があるような気がしている。抜け感というか、ぼんやり感。

丸山眞男が日本の日本文化を特徴づける言葉として「つぎつぎになりゆくいきほひ」ということ(「つぎつぎ」は継続性、「なりゆく」は生成性、そして「いきほひ」は空気を指します。ものごとがなんとなく自然と生まれてつながっていく。そういう発想)を語っていたが、そう言った精神性が見て取れる。

一つずっと考えていることがあって、観光などにおいて行くところは、端的にいうと昔のお金持ち(王、宗教など)が住んでいたり関わっていたりすることが多い。しかし今の現代において、お金持ちがそういった将来の観光名所を作れている感覚はない。その点においてこの足立美術館の創設者の足立全康は事業で大成功した後に、60歳でこの美術館を作って、自分のセンスであり憧れている世界観を全て注ぎ込んでいる点において、将来の観光資源を自ら作った感覚がある。

これからの時代に成功していく人たちはどこかでこういう将来の観光名所を作るみたいな感じで、取り組む人が増えたらいいなと勝手には思っている