#84 来たるAI時代における社会変容の雑談 with みやっちさん

~働き方/宗教/web3比較/New階級社会~

今回は、株式会社エクスプラザで生成AIエバンジェリスト・AIプロデューサーとして活動する宮田大督さん(みやっちさん)をお招きし、AI活用の現状と未来について詳しく話を伺いました。日本のAI活用状況、Web3との比較、そして人類の未来まで幅広く議論いただきました。脱線しまくりですが、AI・未来・哲学・宗教みたいな話題が好きな人にとっては面白い回になったのでは?と思います。(ぜひYouTubeやPodcastで2倍速などでラジオがわりに聞いていただけるとより温度感が伝わるかと思います。)

自己紹介とキャリア

中路: 簡単に自己紹介をお願いできればと思います。

みやっち: 株式会社エクスプラザで、生成AIエバンジェリストとAIプロデューサーを名乗っております宮田大督です。みやっちとして活動していて、元々はメルカリや楽天でプロダクトマネージャーを結構長くやらせていただいていました。

その後、Gaudiy、令和トラベル、エクサウィザーズ、NTTComといった企業でAI関連の業務に従事していて、現在のエクスプラザでは営業外×PMみたいな観点で発信であったり、各種企業様のご支援をさせていただいているという感じです。副業では生成AIコンサルやDify開発、PM講師もやっています。

中路: 実務的なAIインフルエンサーって、なかなか少ないなと思っていて。みやっちさんは本当に、こんなAIが出たぞっていう紹介よりも、実際にどう使えるのかみたいな、そのプラクティカルな発信をされているなと思っています。

日本のAI活用現状について

中路: エンジニアにおけるAI活用はもうだいぶ進んできてると思うんですが、ビジネスにおけるAI活用みたいなところって、みやっちさんの中で今日本ってどういうフェーズみたいな感じに捉えてるんですか?

みやっち: 最近思うのは、日本結構進んでるんじゃないかって勝手に思ってるところが最近ちょっとあるんです。海外の事例聞いた時に、エンジニアはもちろん結構進んでるイメージはもちろんあるんですけど、海外とかでそこまでビジネス向けにカーソルが、なんかビジネス活用するとか、そういう話って意外と日本の事例多いような気はしてるんです。

昨年末ぐらいから今年にかけて、いろんな会社さんが割と本気でビジネスサイドもこうAI取り入れてこうみたいな気運はすごい高まってきているので、いい流れだなと思ってます。ただ一方で、実際にどうかっていうところをお聞きすると、結構AI推進している会社さんでも実体としてはまだついてきていないよっていうところはあるので、これからかなっていう部分ももちろんあるかなと思ってるんですけど。

中路: 確かに、国民性とか日本って、改善文化とAIの親和性みたいな、工夫する民族ですよね。

みやっち: そうですね。そういうちょこちょこした現場改善みたいなのって、割とKAIZENって言葉が日本から来てる話に近いというか。その大きなビジョンを持って動くとかは苦手とするんだけど、なんか現場レベルでちょこちょこ改善みたいなのは、なんなら結構日本人得意な部分はあるんです。それに対して結構、意外とコンセプト的にはAIそういう意味では相性いい部分あるのかもなっていうのは思いますね。

中路: 確かにその視点ちょっと忘れてましたね。意外にそのAIそのものの開発としてはUSとか含めてちょっと出遅れている可能性というか、そこはなかなか否めないなと思いつつ、活用ってなってくると、なんかこの人手不足含めて日本人のこの改善みたいなところ含めて、実はAI利用国になれる可能性みたいなところはめちゃくちゃあるっていう感じですよね。

みやっちさんの関心事:AI民主化への期待

中路: 逆に最近のみやっちさんの関心事は何なんですか?AI関連含めて、仕事含めて。

みやっち: 自分はやっぱり民主化っていう側面が、まあチープな言葉でありますけども、すごくAIに関しては期待するところかなと思っていて。よくいろんな発表とかでもネタとして言ってるのは、宮崎県78歳のおじいちゃんが生成AIを活用して自分の面白いと思っていることを形にしたりとかして、何ならビジネスも始められるみたいな世界になると、多分世の中めっちゃ面白くなるんじゃないかなと思ってたりするんです。

そこまで極端な話じゃなくても、今までは結構ある程度既得権益というか力を持った人たちが、それを資本主義の力を使って引き続き権威を高め続けるっていう世界だったのが、もっと普通の現場がどんどん生産性を高めていって、いい感じになってくれる。なので、ノンエンジニア、エンジニアじゃなくてもビジネスでもAIを使いこなせていただけるというところに関心としてはすごく高い部分はありますかね。

AI時代の人材論:欲望の強さが最重要

中路: AI時代における良い人材ってどういう人がうまく使いこなせるんですか?

みやっち: もう端的に欲望が強い人だと思って思ってますけどね。

中路: いい表現ですね。もっとこうしたいとかああしたいみたいな。

みやっち: そうですね。2つ、だからモチベーションがあるんで使うっていうハードルが低いっていうのと、そんな使う道として視点が独特であるほど、もうAIがあとはそれサポートしてくれるので、そこで競合優位性を作れるっていう観点において、やっぱり欲望の強さがそうですねっていう感じはあるかなと思ったりしてますね。

中路: これなんか自分も、やる気とモチベーションと体力健康みたいな人が強いみたいな、なんか一周回ってすごい原始的な感覚はすごく強いんです。でも、これ一方でなんかAI時代において、なんか忙しい人が無限に忙しくなる可能性もなんかあるなと思っていて。

みやっち: いや、もうそれは本当にそうですね。明らかに客観的に見てアウトプットの量はAI以前に比べて3、4倍ぐらいになったなっていう感覚があるんですよ。

これは、みんながめちゃめちゃ忙しくなっているという現象があるんですが、これは過渡期特有の現象だと思っています。

今の状況では、AI を使いこなせる人が分かりやすい差別化要因になっているんです。具体的には、アウトプットの量で差別化できる状態です。「あの会社は短い時間でたくさんの仕事ができる」ということが直接的な利益の源泉になっているわけです。だからこそ、そこに強い動機付けが生まれて、みんなが必死に働くという状況が起きているんだと思います。

ただ、多分そのうちみんなできるようになると思うんです。もしそれがフラットになってくる状態になったら、さっき言ったみたいに宮崎のおじいちゃんでもめちゃめちゃやれるようになるってなったら、みんな同じ条件だからそこに優位性が発生しないので、落ち着いていくと思うんですよ。

中路: なるほど。この数年が自分もなんかバグの期間というかなんか過渡期だなと思ってます。人がやれることと思ってることとAI使ってやれることの差分みたいなズレがあって、そこにビジネスオチニティであり利益の源泉みたいなところがあると思ってます。でもそれもおっしゃると平準化でいくんだろうなと思っていて、すごい激動な時代に生きてると思ったりしますね。

みやっち: そうですね。だから総論ポジティブに考えてます。いずれそのまさに本来人間の世界がそれこそ左派加速主義じゃないんですけれども、まあ平和な世界が来るんじゃないかと一旦思いますけどね。その、行き着く先だから今まさに加速主義で行き着くところまで行き着けと思ってやってるわけだけれども、どこかでバランスが取れるという楽観的な思想を持ってはいる。

ただその、今度はまた別の問題としてバランスが取れた世界になった時に、結局僕はそれでなんていうか、じゃあそれがハッピーな世界かっていうと、それは人によるだろうなと思っていて。何かっていうと、結局ヒエラルキーがまた発生すると思うんですよ。それこそ宮崎のおじいちゃんが頂点を極める世界で、想像性がない今のビジネスマンの上の人たちが、底辺になるっていう世界が来たときには、それはそれで別のヒエラルキーが発生しているので、じゃあそれが幸せなのかっていうとまた違うんだろうなとかは思うんで、またそこは別問題があるんだろうなとか思ったります。

中路: 都市論でいうクリエイティブクラスみたいな話に近いですね。今までの格差というのは、昔は権威や地位といったもので生まれていて、その後は資本による格差が中心でした。でも、これからはクリエイティブ力による格差が出てくるかもしれない。それって、完全にユートピアでもディストピアでもない、どちらの側面も持った世界ですよね。今話していて、そんなことを思いました。

みやっち: そうなんですよ。いやだから逆に変わらないんだと思いますね。なんかずっと結局人間は多分本能的にヒエラルキーは絶対作りたくなる社会性がある。ちょっと保守主義的な観点ではあるんですけど、人間の欲望がもうそうなってると思うから、そこは絶対行き着くだろうし、逆にそれは悲観的になりすぎなくてよくて、それをなんとかしようって平等的なことをやろうという局面も多分あるから、結局ずっとその行ったり来たりっていう中でうまくバランスが取れていく社会。ただルールの中身がちょっとずつずつ変わっていく、かなーと思ってます。

Web3とAIの社会実装スピード比較

中路: 話題を少し戻しますが、Web3についてお聞きしたいことがあります。もし答えにくければスルーしていただいて構いません。Web3も概念的には非常に面白く、私もすごく興味を持っていたのですが、社会実装レベルでいうとスピードが遅いように感じています。DeFiなど本当にWeb3ネイティブな分野は進んでいますが、社会実装という観点では理想の速度に達していないと思っています。一方でAIは実装が早いのか、どうなのか。両方の業界を経験している人は少ないと思うのですが、みやっちさんから見て、この社会実装のスピードの違いはどのように感じますか?

みやっち: いい質問ですね。なかなかこういうことを話す場がないので、ありがたいです。生成AIは素晴らしいのは間違いないのですが、Web3という概念も私は未だに価値があるものだと思っている立場なんです。

確かにWeb3の動きは遅くなっているかなとは思いますが、先ほど言ったように、生成AIは権威を違う形であれ固定化する方向に動くと思うんです。大手のプラットフォーマーがより強くなっていく構造は変わらない。一方で、Web3の分散化という思想は、まさにその対抗軸として重要だと思っています。

ただ、実装スピードの違いは明確にありますね。AIの方が実用性が分かりやすく、すぐに使えるものが多い。Web3はどうしても思想先行で、実際の利便性を感じるまでのハードルが高いというのが現状だと思います。

中路: 確かに興味深いですね。今話を聞きながら気づいたのは、AIの方が資本主義的なんですよね。やる気のある人がどんどん進めていって、競争優位性を築いていける。一方で、おじいちゃんでも使えるようなリベラルで自由な側面も同時に持っている。

対してWeb3は、もともと分散社会や「誰でも参加できる」という理念から始まっているのに、実際はものすごく金融化されていて資本主義的になっている。理想と現実、意図と現象が逆転しているように見えるんです。

みやっち: まさにその通りですね。結局、放っておくと人間は欲望に駆られて、そちらの方向に技術を使いがちというのが大前提としてある。どちらの技術もそういう方向に流れやすいんです。

ただ、一方で国が再分配を行い、福祉のような仕組みを作ろうとしたときに、使える技術としてブロックチェーンには可能性があるかもしれません。でも結局、人類がそれを望まないと、どんなに理想的な技術があっても、これまでの共産主義的な試みと同様にうまくいかないでしょうね。技術だけでは解決できない、人間の本質的な問題があるということだと思います。

SFの社会実験:ちいかわで見るベーシックインカムの世界観

中路: そうですよね。全然話が変わるのですが、ちいかわがその中でアナロジーとしてすごく興味深いなと思っているところがあります。ちいかわって、読んだことありますか?あまりビジネス関連の話とは違うのですが、あれってベーシックインカムの世界だと思っているんです、僕の中では。

食事とかって結構あれ、湧いてくる世界なんですよね。別に働かなくても生きていけるんです。でも、それでも働いて何かを食べたくなったり、欲しいものが出てくるという欲求って、やはり人間的な欲求として根深い部分にあって、それを行き過ぎるとデカツヨになったりするという描写もある。そんな未来があるのかなと思っていて。

原作者のナガノ先生がどう考えているかわからないですけど、なんというか、人は何を求めるのかという問いが込められていると思うんです。食べ物も全部自由に湧いている世界で、それでも服が欲しいとかカメラが欲しいみたいな欲求は出てくる。そういう向上心や欲求というのは、やはり人間に備わっているところだから、もしかしたら壮大な社会実験を作品でやっているのかもしれない。実際には存在しない世界だけれども、そういうのが面白いと思える理由でヒットしているコンテンツになっているんだろうなみたいなことは思ったりしますよね。

みやっち: いや、まさにそうですね。基本的にエンタメは全部、ワンピースなども含めて、その話も興味深いですが、ひとつの基本として、本当に全てのエンタメ作品ってユートピアの理想論が主人公の行き着く先には語られるじゃないですか。

たぶんワンピースでもルフィの周りにいろんなイデオロギーが出てくるじゃないですか。権威主義的なイデオロギーがあったり、極端に個人主義なものがあったり。その中でルフィは、たぶん友達とか身近な人たちの中で、その権威でもなく、お金でもなく、「楽しい」とか「ワクワクする」ということを中心とした社会を理想するという、それがひとつの答えとして描かれるわけです。

そういうネタが描かれがちで、ちいかわはさらにその先の、その理想が達成された状態で起こる問題みたいな話を描いている。それでも人間は欲深いんだよ、みたいなことをもしかしたら言っているのかもしれないなとか思ったりします。

中路: だからもうちょっと話がズレすぎますけど、サイエンスフィクションとかもうちょっと出てきてもいいのになとか思ったりするんですよね。SFというか、結局は人間が何を望むか次第だよねっていう宮田さんの言葉はまさにその通りだと思っていて。

僕も思想とかそういうことに興味がある理由としては、テクノロジーはもう加速していくんだけど、左派加速主義的にはベクトルは決めないといけないということを含めて、そこの想像力がないと結構ディストピアになる可能性も高いなみたいなことは思っていて。なんかSFとかはもうちょっと流行るし、攻殻機動隊とかなんかそういうのがあったからこういう世界もできてるみたいなこともあるとは思うし、なんか今の時代に求められるなと思ったりするんですよね。

みやっち: いやー、それで言うとまさにちいかわなんじゃないですか、最先端は。そういう意味で。僕もその視点であまり見たことなかったけれど、今の話を聞いていて、確かにそうかもしれませんね。

AI時代における宗教と信じるものの変化

中路: 最後に、AIと宗教について話したいことがあります。アメリカでは宗教回帰が進んでいるというニュースをよく見ますが、今は「何を信じるか」の空白地帯になっていると感じています。2010年代はリベラルな価値観が一つの信念として機能していましたが、トランプ現象などを含めて状況が変わってきている。みんなが何を信じたらいいのかわからない時代になりつつあるんじゃないかと思うんです。

そんな中で、最近「AIが宗教を作る」といった話も出てきています。その可能性についてはどう思われますか?

みやっち: これは大好きなテーマなんですが、最近あまり話す機会がなかったので、考えながらお話しします。

まず素朴に思うのは、現代における身近な宗教は「推し」だということです。アイドルだけでなく、X/Twitterで見慣れている身近なインフルエンサーに対して、理性を抜きにして熱狂するという対象がいる。宗教がすごくミニマル化されてきているのが現代の特徴だと思います。

その延長線上に、AIエージェントやAIVTuberのようなものに置き換わっていくのは、まず規定路線としてあるでしょうね。宗教の民主化というか。

ただ、個人的に関心があるのはその先の話です。本質的に人が本当に幸せになるという意味で、AIが宗教を作れるのか。

この点で興味深いのは、コードブッダという作品です。あれは銀行の基幹システムが、毎日同じことを繰り返す中で悟りを開いてブッダになるという話なんです。

推しと普遍的な宗教の違いは、理念やロジックの汎用性の高さだと思うんです。世界宗教になったものは、心理論をうまく踏まえた上で、実用的で汎用性の高い教えがあったから広がった。

もしAIが、人類の平和につながる汎用的なフィクションを生み出し、それを中心とした教えを作れるなら、科学がアップデートされるのと同じように、心理論もアップデートされるかもしれませんね。

そこに関連して付け加えたいことがあります。僕がAIに比較的感度高く取り組めている理由は、先に妄想があるからなんです。こういう思想や未来予測があって、「現実にこうなってほしい」という強い願いがあるから、それっぽい技術が出てきたらすぐに触ろうという気持ちになる。たとえWeb3がうまくいかなかったとしても、絶対にこういう社会が来るはずだと信じているから、模索するモチベーションになるんです。

この間Xでも書いたんですが、AIを使いこなせるのは、マネージャーが部下をうまく使えるからという話もありますが、僕はむしろオタクの人たちの方が向いていると思っています。普段から一人で孤独にやらなきゃいけない中で、「世界がこういう風になって、自分も幸せだ」という理想の世界があって、その生成AIを仲間として使っていく。

ゼロ年代的な人間なので、そういう妄想や思想を持っていると、普通に実力として役に立つと思っています。

AIと実践:みやっちさんの活用事例

中路: まさに自分も、みやっちさんの意見を参考にしながら、自分なりの理想のパートナー像みたいなものを、スペキュラティブで妄想的なものから始めています。ブログを書くときに使うために、ブログのアーカイブをファイルに入れておいて、@マークでそれを呼び出せるようにしたり、READMEに自分が今課題意識を持っているものを全部書いておく。

そうすると、「このブログを読みつつ、自分のREADMEを参照して、『自分の思想はここにあるんですが、このブログを読んでもうちょっと達成できることありますか?』」みたいな使い方ができるんです。結局、何がやりたいかという目標や妄想がないと、プロンプトの設定もカスタマイズも難しいなと思うんです。

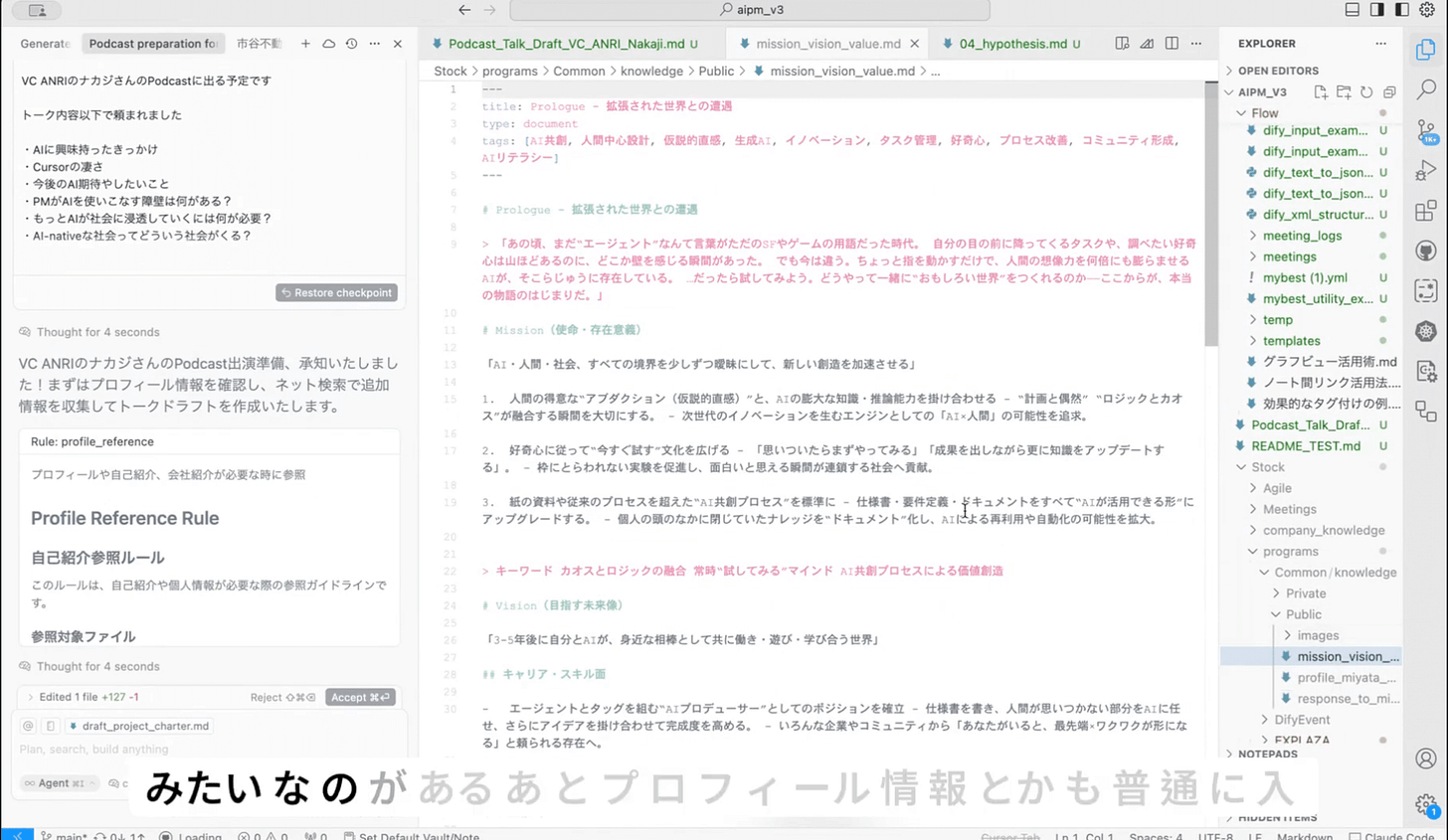

みやっち: そうそう、実は今日のお題をいただいたときに、何を話そうか考えるのにちょっと書くのが大変だったので、普段からプロンプトに入れている自分のミッション・ビジョン・バリューを使ったんです。

こんな感じで(画面を見せながら)ミッション・ビジョン・バリューがあって、プロフィール情報も普通に入れています。これで「今日はこういう話をします」と言ったら、プロフィールやミッション・ビジョン・バリューを見て、自分がトークスクリプトで話したかった内容とほぼ同じようなものが出てきました。全く同じには話せませんでしたが、「自分、こんなこと書いたかな?」と思うぐらいのものでした。

だから、自分の思想的なところを入れておいて、それを自分の色々な仕事に反映させていくという使い方は本当に使えますよ。

中路: 最後にプロンプトの実例が見れてよかったです。本当にユーザーが一番知りたいことだと思います。僕が知りたかったのは思想や宗教的な部分だったので、良い設定ができてよかったです。

こういう話が面白いと思う人に届けばいいなと思っています。みやっちさん、ありがとうございました。

みやっち: はい、ありがとうございました。非常に楽しかったです。お疲れ様でした。

あとがき

当初は本当はCursorの使い方とかを聞いて見たいなーと思っていたらいつの間にか脱線していき、こういう会話になってしまった。

まあでもこの脱線できる力こそが、Podcast的だなと思っているので、これはこれで良い気がしている。しかしこのPodcastの書き起こしも80%ぐらいはCursor経由で、記事作成ができており、知的生産においてもAIの力というのはだいぶ効力を発揮できるようになってきた。数年前までこれをやろうとすると、文字起こしを元に自分で取材風の記事を書かなければならなかったが、それが一瞬でできるようになる。

一方で、プロンプト次第含めてまだまだ改良の余地があるし、まだまだ伸び代はあるだろう。こうなってくると文章を1から書くより、自分で話した内容を文字起こしさせる方が今後文章を書くという行為がなくなる可能性もあるなと思う。

ただ書く瞑想のように、この今の文字はAIを使わず買いているのでうだうだした内容になっているが、書きながら考えることができるみたいなものはあるのと思う。そういう意味においてわかりやすさを求めるようなビジネスの文章はよりAI活用がすすみ90%ぐらいはAIが文字を書くようになる一方で、私的なエッセイみたいなものでAIでは合理的には書かないようなものがブームというかカウンターとして出てくる可能性がある。

まあそもそも、もう文字を読まなくなってくる時代において文字を書く意味がどのぐらいあるのかわからないが、自分は文字を読む人に対して意見を届けたいので、これからも文字は書いて行こうと思う。