#85 開かれすぎたインターネットと、閉じた雑誌の可能性 ~FASTFOWARD~

~雑誌を作った理由~

プレスリリースを出したが、ゆるく半年から1年ほどかけて雑誌を作っていた。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000040191.html

なぜこのインターネット時代に、また動画やPodcast大時代に雑誌と言う紙媒体を作っているのかについて、その背景を書いてみたい。

作成した雑誌「FASTFORWARD」は一旦IVSで手うりで販売予定なので、ぜひ来られる方はお声がけください。

また7/2に再度イベントとして1日中シーシャ屋を貸切、展示もやっているのでIVSに来られる方ぜひお越しください(会場のみやこメッセから歩いて8分、Luupで3-4分ぐらいです。多分)

https://4s.link/ja/16e90709-268d-4f53-9c2d-3825ee837291

変化をいかに起こすか

VCで働いている身として、また自分の性格としても、変化を加速させたいという思いがある。まだ来ていない、これからの未来に対して期待を抱いていたい。そうした未来を近づけるために、VCという仕事を通じてスタートアップ企業に投資を行っている。そういった問いを増やしていきたいということは自分の興味関心の一番強いところだ。

では、投資以外で何ができるのだろうか?この問いをずっと考え続けている。最近よく宣伝させていただいた人文奨学金なども、その一つの活動だった。また普段この数年は、メルマガという形で定期的に文章を書くようにしている。自分の考えやナラティブが少しでも読者に伝わり、そこから何らかの変化を生み出すことができないかと考えているからだ。

この雑誌プロジェクトも、投資以外での変化の起こし方を模索する中で生まれたアイデアである。(これが仮説として正しいかはまだわからない。ぜひ皆さんに買って読んでいただきたい・・!!)

SNSから見る文字の限界と文フリからみた文字の可能性

ではなんで雑誌なのか?

当たり前だが、年々文字の力は弱くなってきているのを感じる。例えば今、日本・海外のVCの情報発信の仕方を見ても、Podcastなどの音声や動画にシフトしていっているのがわかる。実際の自分たちの時間の使い方を見ても、動画・特にショート動画が流行ってからは、Xなどにおいても動画を見ている時間の方が年々長くなっているように思える。

動画の方がやはり受動的だからこそ、頑張らなくても見ることができるというのは強い。文字を読むとなれば、やはり自分が能動的に読まないといけない面が強く、段々とその力が弱まってきてしまっているのではないかと思う。

そのため自分ももっと変化を起こすためには動画などを考えないといけないかなと思いつつ(今後やろうとは思うが)、どうしようかと考えていたところ、文学フリマというものが1-2年前ほどに盛り上がっているらしいということを聞いたので、見に行った。

そこで見たのは、以前のインターネットのSNSにあったような熱量だった。このことに驚いた。

各々が表現したいことをZINEという表現方法で自由に表している感じがあった。そこには10年以上前ぐらいのインターネットの香りを感じた。Web2.0的なノリがそこにはあったように思える。それを感じた時に、ああインターネットは開かれすぎたんだなと、閉じるからこそ熱量が出るのかもしれないと思えたと同時に、雑誌を作ってみたいということも思った。

高度に都市化したインターネット:どこも同じ光景

この数年感じていたことに近いが、インターネットが都市化してしまったと感じている。都市化という表現が適切かはわからないが、どこを見ても同じ景色が広がっているという意味で使っている。例えば、みんながX/Twitterを使い、YouTubeを見て、noteで文章を書く。こうした画一化に対して、少し飽きに近い感覚を抱いている。

これは以前観光について書いた話に近い。資本主義が進展すると、効率性や再現性が重視され、どの都市に行ってもその姿が似通ってくる問題と同じだ。確かに安心感はあるし、便利でもある。しかし、面白いかと問われれば、面白くないと感じることが増えている。

文字の限界性も、この辺りに起因していたように思える。正確には、文字そのものというより、SNSを含めたweb上の個人による情報発信メディアの限界だったのかもしれない。既存のメディア(主にX)で表現することが、本当に変化につながるのかという自信を失いつつあった。

閉じることの重要性

そうやって都市化して、開かれすぎたインターネットへの疲労感を感じている人は自分だけではないはずだ。同時多発的な現在進行形で埋め尽くされたタイムラインについていこうとして、デジタルバーンアウトを起こしてしまう。様々な情報が行き交うことにより、密度の希薄化が起きているように思える。

その中で昔のインターネットは現実のオルタナティブであったからこそ、ある種実は閉じられていたのではないかと思う。「たかがネット」という感じだった気もする。その空気感というのが文フリに行って感じた空気感の正体であった気がする。(もちろん長年文フリに行っている人からすると「文フリも大きくなりすぎました」という声はわかる)

だからこそ閉じて密度を高めていく、「全員に読まれたい」とか「PV至上主義」みたいなものに対するアンチテーゼ的なことをやってみたいと思えた。カッコつけて言うと開かれすぎたプラットフォーム時代へのカウンター」をやりたかった。マーシャル・マクルーハンが「媒介がメッセージだ」と話したように、雑誌という遅いメディアが生む"読解の遅さ"のようなものと深さのようなものが出せれば嬉しい。

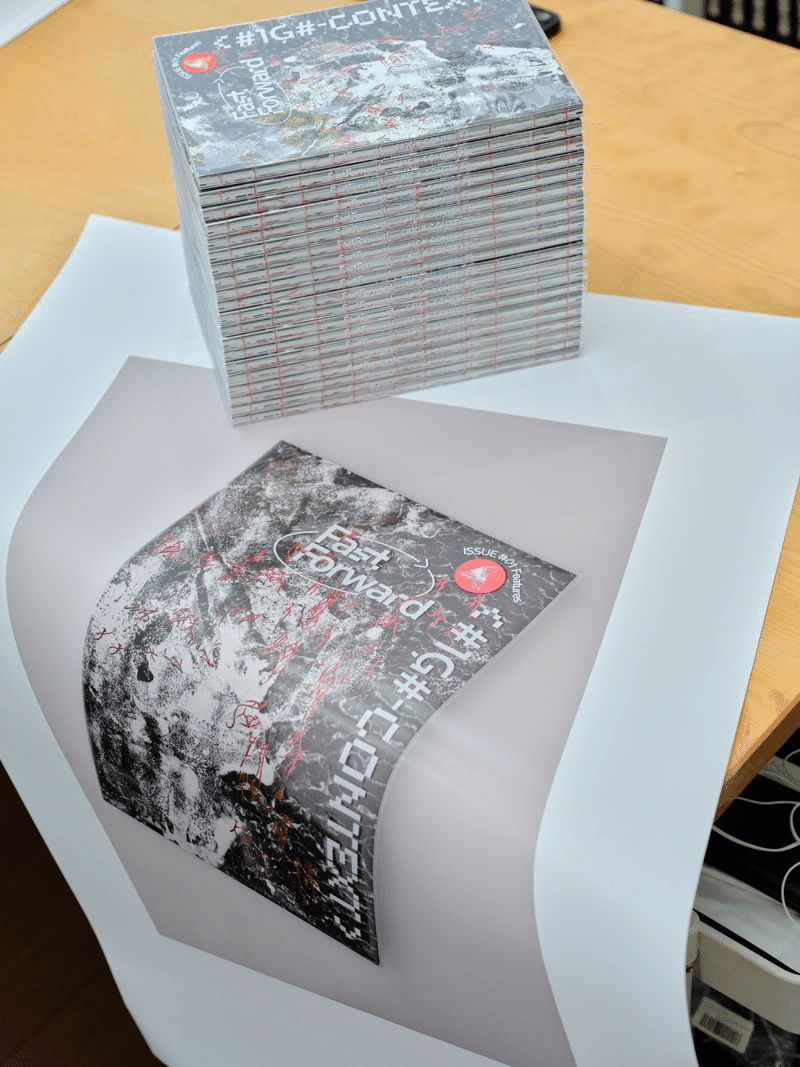

その結果が今回のFASTFORWARDという雑誌のアウトプットに落ち着いたし、後述するがフリーで配ることや単価を安く多く販売することも考えたが、単価を上げて限定部数にして記事をネットには載せないという意思決定につながった。

クラフトを取り戻す ~現代のアーツアンドクラフト運動~

また個人的に雑誌でこだわったのは"クラフト"のような概念だ。

19世紀末に、ウィリアム・モリスが大量生産に抗い手仕事の復権を掲げて、アーツアンドクラフト運動を始めた。産業化・大量生産工場ラインが家具や本を"標準規格品"にしてしまったことに対してのアンチテーゼであり、オルタナティブであった。

19世紀末に大量生産の粗悪品が溢れていた状況と、現在のプラットフォーム化されたコンテンツ配信の状況は驚くほど似ているのではないか。安価で大量消費可能なファストなコンテンツが溢れる一方で、「細部に至るまでをオリジナルで作り上げた」濃度の高い表現は希少になってしまった。そういったクラフトを大事にすることを今回の雑誌作りにおいては重要視した。

またその後に現Diorのクリエイティブディレクターである、Jonathan Andersonも、LOEWE時代からクラフトという概念にこだわっている。そこには、一つは彼が取材でも話しているが、クラフトというものの感覚を取り戻さないと、他者の感覚が思い出せなくなってしまうことを懸念しているという背景がある。全てが機械的に見えるからこそ、暴力的な言葉が飛び交うような社会になってしまっているのではないかと自分も思う。クラフトさが再評価される時代が来るのではないかという仮説を、このモリスとJonathanから得た。

“This is important because my generation and the next one often feel like machines make everything. We have forgotten the idea of a human being, until we look at the news and we see a building fall on top of them. We need to remember the idea of craft.これは重要なことなんだ。僕の世代も、その次の世代も、"すべての物は機械が作ってる"って感じてしまってる。人間が作ったという感覚を失ってる。でも、ニュースで"建物が倒れて人が下敷きになった"みたいな映像を見るときだけ、"ああ、人間っていたんだ"って思い出すんだよ。だから、"クラフト(手仕事)"の感覚を取り戻す必要があるんだ(J.W. ANDERSON in HD: A Journey Towards the Essence of Neo-Capitalism)

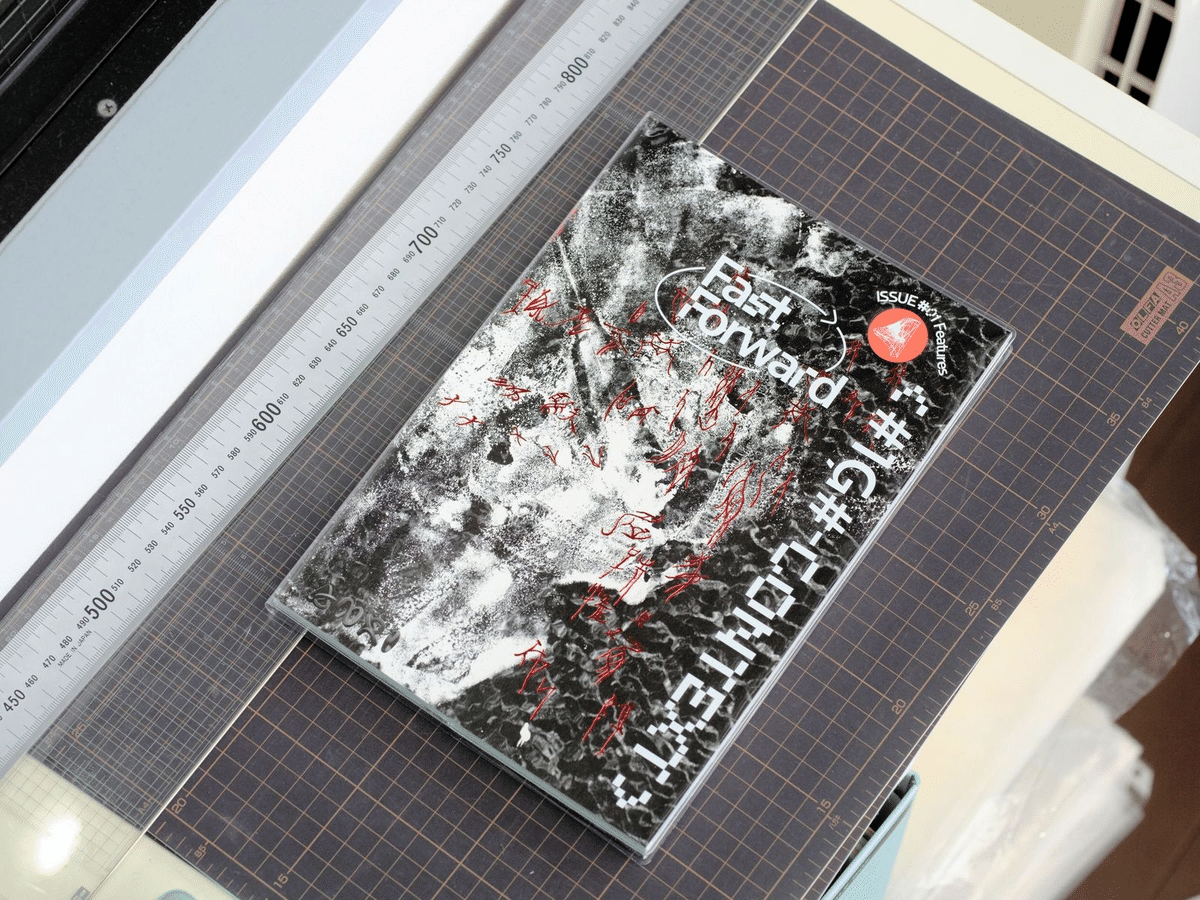

だからこそ今回の雑誌においては、情報だけを載せるのではなく表紙からこだわり、中身においても写真やデザインなどは編集部のメンバーの方々の尽力のおかげで(自分はそういった面のオーダーを出しただけ)、触って見ていただくとわかるがクラフト感を感じるようになったのではないかと思う。

また初期においては、これもクラフトの延長なのだが、インターネット上で誰でも買えるようにはしないでおこうと思う。直接会って話したことがある人や、実際に手渡しに近い状態で人と人との関わりを感じることができるようにしたい。なので今回IVS2025で人が会うときに間に合わせようとした。(ただ残念ながら印刷が間に合わず、持って行けるのは数が少ないが・・)

そういった意味においてもぜひ手にとってみて、雑誌を眺めてほしい。

雑誌が1万円の理由――モノとしての所有感

本/雑誌としては価格が高くて申し訳ない。そういったクラフトな感覚を含めて表現したいがために、550万円ほど制作費がかかってしまった。ただ前述したが、今回の雑誌の中身のテーマ的にも、また意図としても「閉じていくこと」を大事にしている。そのため、いろんな人に読んでほしいというよりは、本当にこのテーマに興味があったり、変化を起こしたいと思っている方々に届けたいと思っている。そのためフリーで配るか、もっと安くして部数を多くするかということも考えたが、尊敬する起業家友人からの助言もあり、1万円・300冊というところで決まった。ただなものは印象に残らない。限定したものだからこそ深さが出て、手触り感を持って読んでくれるのではないかと思った。

ここは、モリス商会の製品も結局高価なものになってしまい、「裕福な階層にしか使えなかった」という批判を受けた歴史がある。しかし、その思想は各国に大きな影響を与え、アール・ヌーヴォーやウィーン分離派など、世界各国の美術運動に影響を与えることになったことも事実だ。

今回の雑誌も同様のジレンマを抱えている。1万円という価格設定は確かに高い。しかし、「手工業者の労働に対する尊厳を取り戻し、作る人にも消費者にも豊かさや喜びが与えられる」というモリスの思想を現代に置き換えるなら、編集者・デザイナー・執筆者が適正な対価を得られる仕組みと、読者が深く読み込める濃度の高いコンテンツを両立させることが重要だと考えた。なので、もちろん高価だが、自分がすべてやるというよりは信頼しているチームと含めて対等な対価をお支払いしながら、安く作るのではない方向性で動いた結果が1万円となっている。

1つだけこの文脈につけ加えるとしたら、サブスク時代におけるレコードの所有欲が高まったように、今回の雑誌は"モノ"性にはこだわった。置いてかっこいい、置いてモノ感を感じる出来になったと思う。ぜひ会社や自宅にて置いていただくと嬉しい。

HIGH-CONTEXTがテーマ

今回は、"HIGH-CONTEXT"というテーマで雑誌を作成させていただいた。どうしてそうしたかなどは、雑誌の巻頭言の"減速する技術と、加速する分野"というところで書いてあるのでぜひお読みいただければ幸いである。その他にも論考やコラムを用意させていただいた。詳しくはプレスリリースをもう一度ぜひお読みいただければ幸いである(スタートアップ関係者がこれを読む人は多い気がするので、一つアピールポイントは原田さんのコミュニティ論が載っている雑誌は後世に残しておきたいと思って取材したので、ぜひC向けの起業家の皆様手に取っていただければ幸いである。もちろん他も全て面白い内容になっている自信はある。)

目次

中路隼輔|減速する技術、加速する文脈

原田明典|インターネットの「熱」を捉える──ローカル化・有効最小分散・完成ユーザー

遠山啓一|東京の「正直さ」を求めて──音楽業界のDXとアーティストの自由

舘俊男|VTuberは海を渡れるか──VTuberビジネス飛躍の要因とグローバル展開の可能性

渡邉雅子|「日本的思考」は現代社会のオルタナティブになり得るか──作文教育の国際比較から見える「思考の型」

江原ニーナ|見せかけの実力主義?──スタートアップ業界とポストフェミニズム

松本友也|「しがらみ」の再設計──なめらかな社会の『最小の結婚』

円香|スペキュラティブ・ファビュレーション──世界を作り変える物語を編む技術

ハヤカワ五味|生成AIに友達を奪われるのが怖い。

久保田はな|YouTubeおすすめ欄に不意に登場する(零細)チャンネルから見えること

園部達理|複合化する都市のダイナミズム

草野美木|新しい自分への渇望

江永泉|NO MORE NIN–GEN CARD BATTLE

笠井康平|卵を打たない壁(あるいは、壁に砕かれない卵)

日永田智絵|パートナーとしてのロボットの未来

森脇透青|スケールを剥がす

FASTFORWARD編集部|〈HIGH-CONTEXT〉KEYWORDS

森真梨乃|短歌4首

中路隼輔、松本友也、瀬下翔太、太田知也|同人誌、クラフト、変化──編集後記にかえて

最後に

正直こういう雑誌が読みたいと思ってもらえるか、売れるのかは不安でしかない。ただこういったチャレンジを今後もANRIとしても自分としても試みを続けたい。またこの雑誌を作成するのに手伝っていただいた瀬下さん、松田さん、太田さんに感謝。そして、取材や記事の執筆をいただいた皆さんにも感謝である。

そして雑誌を作りたいという一見わけわかないような提案を受け入れてくれるANRIにも感謝。(ANRIは採用中です!こういうチャレンジをするには本当に良いファンドです。全員におすすめできるファンドかはわからないですが、こういうことをやりたい!!自分で道を拓いていくという強い思いがある人にはOpportunityが与えらえるファンドなのでぜひ。。)

時代を考えていきその変化を加速させる試みを、スタートアップにお金の投資をしリターンを出すというのはもちろん本業として一番大事にしながらも、圧倒的未来のためにANRIとしても自分としても今後も様々な手段を発明していきたい。

IVS京都2025に来た

今このメルマガをお送りした時に、IVS2025の1日目である。

去年は人と会わない期間と決めていたので、IVSには参加しなかった。その人と会わない期間に、こういう雑誌のアイデアを思いついたりしたから、(厳密には業界の人となるべく会わないようにしていた)そういう時期も大事だったように思う。

一方毎年、こういうイベントに対してそんなネットワーキングする必要あるなら、仕事しろ!顧客に向き合え!という話がある。これは半分正解で半分どうかな?とも思う。

何回か書いたが、シード期とかだと資金調達以外ではあんまり意味はないかもしれない。とりあえずサービスが軌道に乗るまではひたすら顧客に向き合う、仕事をしまくるっていうのが大事な気がしている。

一方で経営の問題に入ってきたりした瞬間、人と人とのつながりみたいなところや、先輩経営者から視座を入れてもらうとかは重雨ような気がしている。そしてその可能性を偶然性とともに、学べるチャンスがあるのはIVSみたいなイベントだと思う(他のどのイベントでも良いとは思うが)

なので、無駄ではないが非合理な中に学びがあるかもしれないと思うのは大事な気がしていて、なので冒頭書いたように半分正解半分不正解な気がする。

IVSは結構振り切っていて、登壇のタイムラインはある程度の客寄せパンダで、京都にいろんな人がその場所ににいるといいうことが大事なように思う。そこでのサイドイベントや、京都が好きな理由でもあるが京都というだけで広いはずだが一体感のある街のように思うので移動の心理的ハードルが低い。例えば東京だと渋谷で呑んでいて、新宿へ移動となると非常に面倒な気持ちになるが、四条で飲んでいたらどこでもタクシーなどで行けるような距離感のように思える。そういうのもあっていろんな人がその場にいるというのが大事なように思える。

個人的には自分がモデレーターする下記のセッションも楽しみである、哲学者のヒチョルさんにお声がけさせていただいたら快諾いただき、こういった越境したコミュニティが出来やすいのは雑さの良いところだと思う。

今年もどういう学びや人との出会いがあるのか楽しみである。IVSに来られる方お声がけください。また雑誌買ってください!