# 86 思想を表すものとしての書店

ANRI書店/FASTFORWARD販売イベント中 2025 8/1-8/7まで

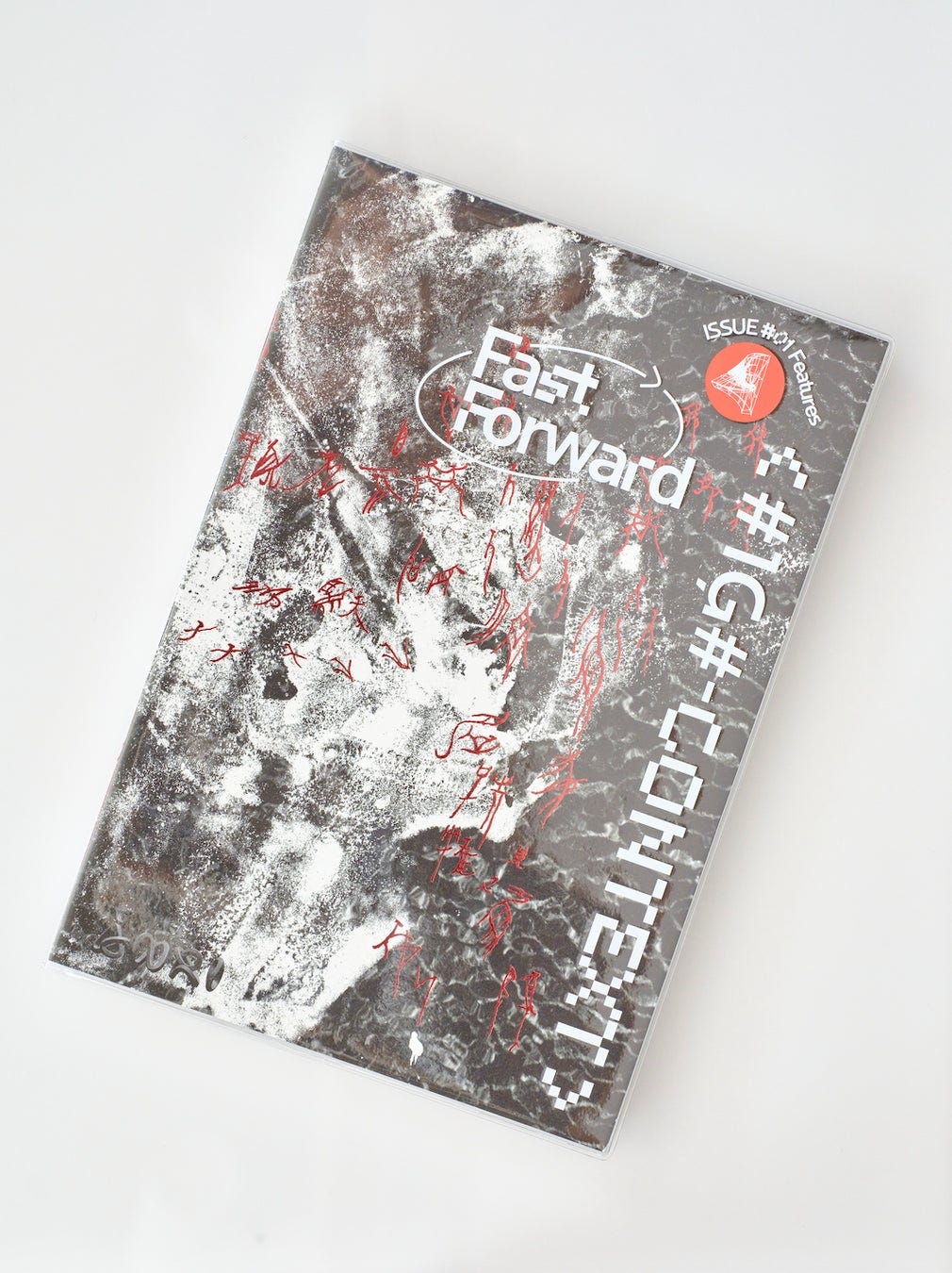

先日にFAST FORWARDという雑誌を創刊したことを発表した。

IVSのみで一旦先行販売させていただいたが、今日の8/1から一週間ほどだけ六本木でANRI書店というタイトルで販売ポップアップストアを開けることになった。(本当はこの記事も8/1に合わせて出せればよかったのだが、、怠惰です。。すみません)

ぜひ現状は今このイベントで雑誌をいろんな人に売るイベントは最後になるかもしれないので、興味がある方は立ち読みだけでもできるようになっているので六本木に来る際にはぜひお越しいただければ幸いである。

改めて内容としては、ビジネス誌とカルチャー誌の融合を目指して作成した。テーマとしてはハイコンテクストとして、新しいものを作るためにも日本ということに目を向けようというテーマ感である。

起業家には、原田さんの”インターネットの熱を捉える"という最初のインタビューは永久保存版になっても良いぐらい、内容が良いのではないかと個人的には自負がある。CANTEENの遠山のインタビューを読む人によっては、ガツんとくるものがあると思う(エンタメ、マネジメント関連の人など)、舘さんのVtuberビジネスは、ぜひVtuberがなんでこんなに流行っているの?って思っている人に読んでほしい、それを体系的に説明されている本ってあんまないと思うので、、 また渡邊先生の"日本的思考は現代社会のオルタナティブになり得るのか"については日本の教育と海外の教育を比較して、自分たちが受けてきた教育がどういうものなのかをメタに捉えられるようにことができるようになる。

それ以外の論考やコラムも面白いと思えるものばかりなので、ぜひ一度立ち読みでも大丈夫なので期間中に興味がある方は足を運んでいただければ幸いである。

イベント概要:ANRI書店

-概要

ANRI書店イベント(FASTFORWARD #1 HIGH CONTEXT 雑誌販売会)

雑誌販売とANRIメンバーや編集チーム、著者の選書を立ち読みできる

雑誌の表紙の作家によるアート作品閲覧/販売

-日時

8/1(金)-8/7(木)からの1週間

時間:18-22時ほど

-場所

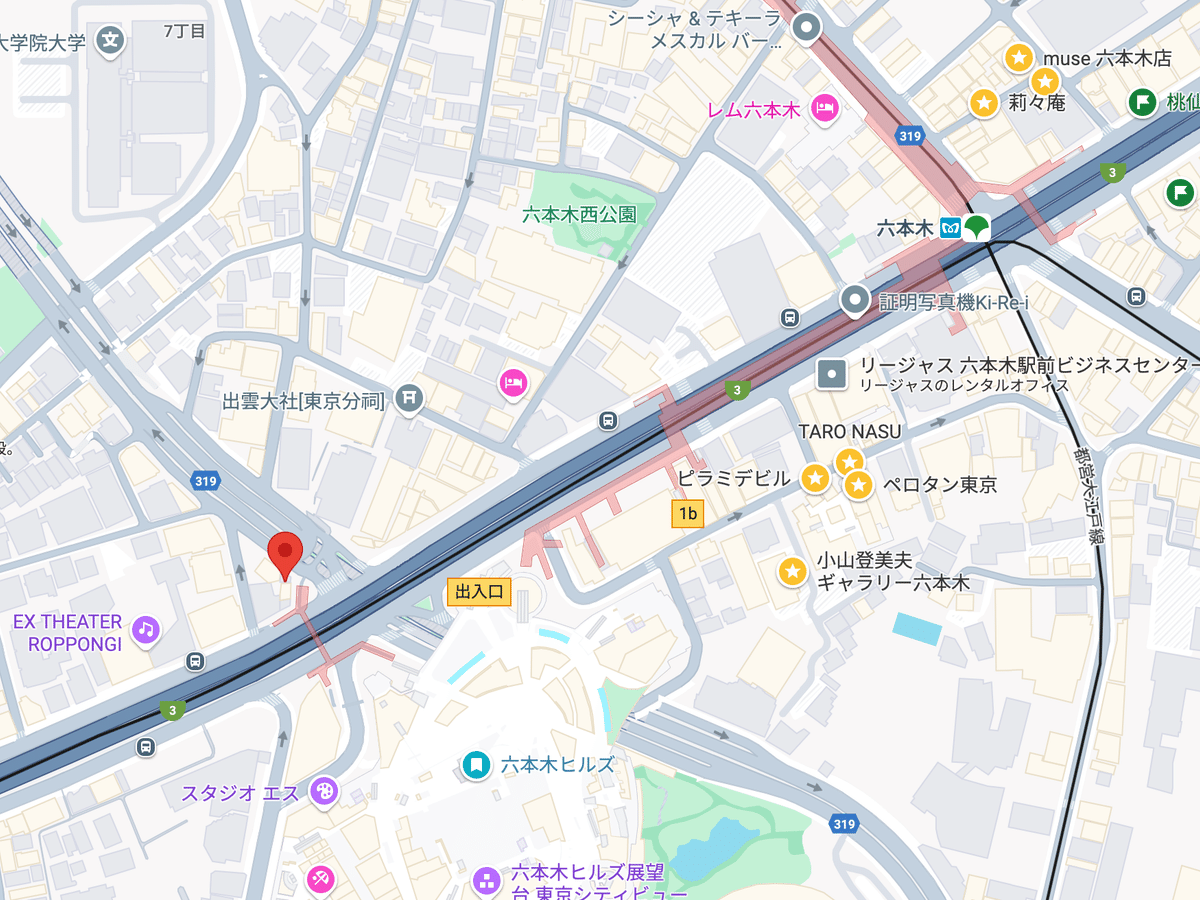

東京都港区西麻布1丁目1−3−10(ヒルズから徒歩3分ほど、日比谷線六本木駅から徒歩5-6分ほど、カフェすえーるの隣、exシアターから徒歩3分ほど)

独立系書店の面白さ

なざ今回書店という体裁のアイデアにしたのかについて、Appendix的に書いてみようと思う。普通に何も企画せずに販売イベントとして場所を借りてみるだけでもいいのかなーとか、トークイベントとかそういうのをやろうかなーとか当初は考えていた。しかし自分も本屋などの空間が好きで、特に最近では独立系書店を全国で趣味的に訪問していく中で、今回のANRI書店という形の企画案が思いついた。

本屋というのは個人的には今の時代を知るのにふらっとよる良さがあると思っている。そのときにどういう本が生まれているのか、そしてどのようにその本やが棚をつくってなんの本をおすすめしているのか、何が売れているのか。そういったことを身体性を持って感じることができる。

そういった意味で本屋というのは投資テーマの模索にもなるし、時代を考えたりする場所としても良いと思っている。

ただ、いろんなものを並べることだけなら本屋である意味はあんまりなくなってきたのではないかとおもう。なんでもあるだけだとAmazonで買ったほうが良いとなってくる。

そうしたときにその本屋・オーナーの選書のセンスを見てその刺激を受けて本を買うという体験が今後より、本屋という場所に限らず重要になってくるのではないかと思った。

更にそこに現在のZINE文化なども混ざり、その本屋でしか買えないものなどがでてくることによって、独立書店がより増えていくことが、社会に豊かさをもたらすことにもつながるのではないかとも感じる。そういった意味で独立書店に独自な面白さを感じている。

企業の思想を表す

そういった意味において今回はANRI書店という独立書店をポップアップ的に試すことで、あくまで雑誌の販売イベントではあるが、50冊以上の選書も用意してある。その選書には今のANRIのメンバーが影響を受けた本や、編集部と相談してこの第一弾の雑誌を作るのに参考にした書籍達を選んだ。

なのでぜひ単純に雑誌を立ち読みし、買ってきてくれるのも嬉しいが気軽にふらっときていただき、そういった選書の数々を立ち読みしていただき、今の自分達考える思想感というのものが伝わればいいなと思っているので、遊びに来てほしい。

ハイコンテクストな空間

今回書店で表す思想としては、今回のFASTFOWARDのテーマでもあるハイコンテクストだである。

「ハイコンテクスト」とは、言葉そのものの意味だけでなく、背景にある文化や状況、関係性といった「文脈」を共有することで成り立つコミュニケーションを指す。情報がフラットになり、文脈が失われがちな現代において、私たちは改めてその価値を問い直したいと考えた。

壁面を飾るのは、本誌の表紙アートを手がけたアーティスト・水野幸司氏の作品である。一見すると、それは単なる「書」のコピーに見えるかもしれない。しかし、これは水野氏が書いたオリジナルの書を、あえてA4のコピー用紙に「劣化拡大コピー」したものである。オリジナルから引き伸ばされ、ノイズが混じり、劣化したコピーだが、展示空間に置かれることでそこに作品性が宿る。思えば書の題材となる漢字や仮名文字も、そのような文脈の混淆によって、日本文化の基底をなす素材となっていったのだった。

展示空間は、無数の文脈が堆積し、せめぎ合う地層を表現しようとしている。そういった意味においても今回自分たちが表現したいことが雑誌から滲み出ていくものだと捉えてくれると嬉しい。

色々書いたが、ぜひあとこのnoteを出す8/4(月)には残り4日間となるが、興味を持っていただいた方にはぜひ遊びにきてほしい。

中路は基本毎日いる予定なので、ぜひ知人の方などもフラっとお越しください。

コラム/このメルマガについて

しばらく、投資検討の仕事やIVSや雑誌企画・販売、人文奨学金の選考などが重なり7月は更新ができなかったが、今後は週次更新にしていこうと思っています。更新できない時は、Podcastや更新できませんでしたということを伝えるようにします。

8月は少しだけ7月よりは落ち着く気はするけども、バタバタする毎日が続いているので、体調には気をつけたい。

7月中旬からコロナなのかな?っていうぐらいの熱が出て大変だった、、