#88 投資は交換なのか、贈与なのか

株式投資と人文奨学金——交換と贈与の中間地帯を歩く

つい先日にゲンロンカフェに出させてもらった。東浩紀さんの本は何冊も読んでいたし、その著書の中などでもゲンロンカフェとかも多く出てきていたので非常に光栄の機会でした。

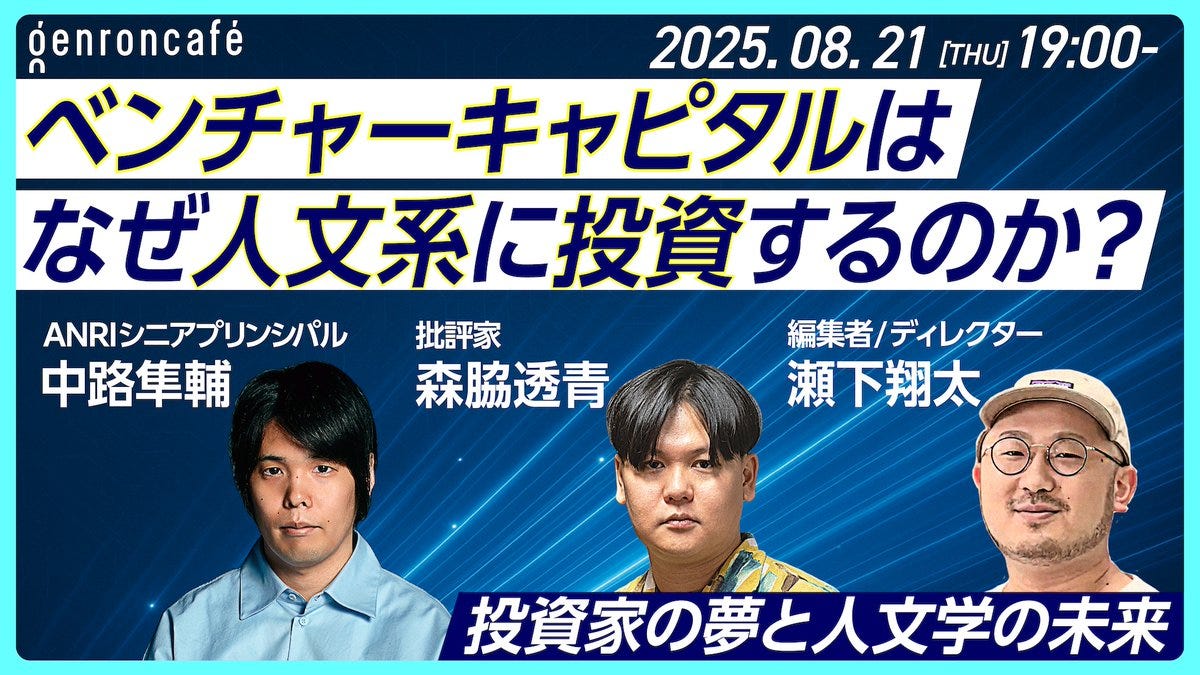

呼ばれた内容としては、8/21 @ゲンロンカフェ「ベンチャーキャピタルはなぜ人文系に投資するのか?──投資家の夢と人文学の未来」というタイトルで、自分が編集長として関わり創刊させていただいたFASTFORWARDや、人文奨学金などを担当としている中で人文知とVCやお金みたいなテーマでイベントを読んでいただいた。

個人的にはスタートアップのイベントより面白かった気がする。なんというか予定調和などもなかったし、正直面白くなるかもわからないまま行ったけれども個人的には非常に面白い議論ができた気がする。あとは実際東さんも書籍で書いてあったが、用意していったものが出た後の議論が面白いというように19時から始まったが、2330が終わりであった。4時間30分ほど話し続けるイベントなんてほぼない。でもそれがユニークさであり、そこに越境性がある森脇さんのような若手哲学者や、瀬下さんのような編集者がいたことによって、自分もどう着地するかわからない議論をずっとしていたような気がする。

ぜひアーカイブなどもお金がかかるので、もし興味がある方は下記リンクなどからみていただけると幸いである。また途中までは無料放送で見れるようなので、一度見ていただければ嬉しい。

-アーカイブ

https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20250821

今回はこの議論の中で、森脇さんが交換と贈与について話をしていて、哲学の行いは贈与に近いということを話していた。贈与は交換の起源が忘却されることによって可能になるみたいな話をされていて、そういった時に投資というのはどういうものなのか(まあもろに交換だが)、今回の人文奨学金とかFASTFORWARDのようなものはどういうものになるんのか。ビジネスのスケールにすると広報・ブランドみたいな話になるのかもしれないが、それは何なのか?経済活動において贈与は起こり得るのかについて少し考えてみたい。

贈与と交換

昔に"世界は贈与でできている"というという本を読んだことがある。そこで確かこのような概念を知り、自分としては面白いと思ったことを覚えている。そして自分が知る限りこの贈与と交換を提唱したのはマルセル・モースである。ニュージーランドのマオリ(Māori)社会における贈与の実践を見出た学者である。

交換はお店で何か物を買うみたいな経験に自分は近い物だと解釈している。同時に、等価で、精算する取引を交換とよび、その場で関係を閉じることがある。柄谷行人の交換様式Cの商品交換(市場におけるお等価交換)に近いものを感じる。

それに比べて贈与というのはより長期的なものになってしまう。贈与によって、与えて・受け取り・返すという三重の義務が発生するとモースは語った。マオリの伝承では、贈与されたものには「ハウ(霊力、精気、返礼を要求する力)」が宿るという。モースは「贈られた物には、与え手の霊威や名誉の分身が宿っており(ハウ)、それが受け手のもとに留まりつづけることを良しとせず、返礼というかたちで“元へ帰ろう”と働く」と読解した。柄谷行人の交換様式Aの互酬の考え方だ。

つまり交換はここで終わるための文脈が強く、贈与はこれから続くための文脈が強いように思える。例えばコンビニ商品を買ったりするのはここまでの関係だが、人に何かをご馳走したり何かをあげるというような場合(お土産などもそうだけど)、そこから次の関係を期待する(どこかで返礼がある)ということを意図せずとも出てしまう気がしている。

会社への株式投資は交換なのか

"哲学は贈与"というイベントの中で森脇さんが贈与について語った内容を受けて、ベンチャーキャピタルで働く自分としては、投資という行為が交換なのか贈与なのかを考えてみたくなった。

まず表面的に見れば、投資は明らかに交換である。第三者割当増資で新株をX円で購入する行為は、「株式」と「現金」を取り換える典型的な交換だからだ。この点は未公開株でも上場株でも、VCでも個人投資家でも変わらない。

しかし、モースの贈与論で見てみるとやや難しい。モースが提唱した贈与の三重の義務——「与える・受け取る・返す」——を投資に当てはめてみよう。投資家は資金を「与え」、企業はそれを「受け取り」、そして将来的に何らかの形で「返す」(リターンを生む)ことが期待される。

ここで重要なのは、モースが指摘した「ハウ(霊力)」の概念だ。マオリ社会では贈られた物には与え手の霊威が宿り、それが返礼を要求し続けるとされた。投資においても、投資家の資金には単なるお金以上の意味が込められることが多い。特にVCの場合、投資した資金は「成長への期待」「信頼」「将来へのコミット」といった無形の価値を含んでいる。企業側もそれを感じ取り、単なる資金調達以上の関係性を投資家と築こうとする。

さらに、モースが強調した「時間差」と「対価の不確定性」も投資の特徴と重なる。投資は「いま払って、いつどのような形で返るかわからない」行為だ。IPOなのか、M&Aなのか、配当なのか、それとも損失なのか——返礼の形も量も不確実である。この不確実性こそが、投資を単純な交換から贈与的な関係へと押し上げている要因かもしれない。

実際、VCは投資後に経営支援を行い、企業の成長に積極的に関与する。個人投資家であっても、投資先企業の商品を購入したり、周囲に推奨したりする行動を取ることが多い。これは投資が「そこで終わる関係」ではなく、「これから続く関係」の始まりであることを示している。

つまり、投資は表向きは交換の形を取りながら、実質的には贈与的な関係性を内包している。交換の皮を被った贈与——もしくは交換と贈与の中間的な形態と言えるのかもしれない。モースの理論で言えば、投資は純粋な商品交換でも純粋な贈与でもなく、両者の要素を併せ持つ複合的な社会関係として理解できるだろう。

ただそれも踏まえて時間軸が長い交換であるように捉えることもできるであろうということも考えた。いわゆるVCの場合はその株が売却するまでの関係では経済上ではある。そのためコンビニで商品を買うということだけのような交換の感覚ではないが、時間軸を10年ぐらいにすると交換ではあるのかもしれないとも思う。

人文奨学金は贈与なのか

例えば自分がANRIで担当している人文奨学金についても考えてみよう。表面的には確かに贈与に見える。50万円を支給するだけで、奨学生から直接的な見返りは求めていない。返済の義務もないし、特定の成果物を要求するわけでもない。しかし、果たしてこれは純粋な贈与なのだろうか。

実際のところ、私たちは奨学生に交流会への参加を求めているし、何らかの形でANRIやスタートアップエコシステムとの関係性が続くことを期待している。超長期的には、彼らがスタートアップに関わったり、私たちの投資先企業に何らかの価値をもたらしたりすることを願っている面もある。そう考えると、これは時間軸の長い交換関係と見ることもできるのではないか。

ここで私が直面しているのは、デリダが指摘した贈与の根本的な逆説だ。「もし返礼を期待しているなら、それはもはや『純粋な贈与』ではない」。つまり、贈与は意図された瞬間にその純粋性を失い、必然的に経済的循環に取り込まれてしまう。

しかし、この論理を突き詰めると、ネオリベラル的な世界観——すべてを市場原理で説明し尽くそうとする考え方——に行き着いてしまう危険性がある。『世界は贈与でできている』で指摘されているように、「贈与を失ってしまえば誰かに助けてと言えなくなる」世界が待っているかもしれない。それは、人間関係のすべてが損得勘定で割り切られ、困った時に無償で助け合うという人間的な営みが失われる世界だ。

この葛藤の中で私が考えるのは、完全に純粋な贈与を目指すのではなく、贈与的な要素を含む関係性を大切にすることの意味だ。奨学金が100%純粋な贈与でなくても、それが従来の投資や取引とは異なる論理で運営され、受け手に経済的負担を強いることなく機会を提供している事実は変わらない。

重要なのは、贈与と交換を二項対立で捉えるのではなく、両者が複雑に絡み合う現実を受け入れることかもしれない。人文奨学金も、短期的には贈与の性格を持ちながら、長期的には何らかの相互利益を期待する混合的な関係として理解できる。この曖昧さこそが、市場原理だけでは説明できない人間的な関係性を保持する空間を作り出しているのではないだろうか。

贈与と交換の中間的なもの

そういった中で、この曖昧さや中間領域における実践を深めることが、贈与を理解する上で重要ではないかと考えた。モースの贈与論で言う「全体的社会的事象」は、まさにこうした複合的な関係性を指している。

例えば、コンテンツ制作を依頼し報酬を支払う行為は明確に交換である。しかし、その後に飲み会に招待して対話を楽しむという行為が加わると、そこには贈与的な要素が立ち現れる。この飲み会における会話は、モースが示した贈与の三重の義務——「与える・受け取る・返す」——の循環の中に位置づけられる。招待者は場と時間を「与え」、ゲストはそれを「受け取り」、そして何らかの形で将来的に「返す」ことが期待される関係性が生まれる。

ポッドキャストへのゲスト出演も同様の構造を持つ。表面的には情報提供という交換に見えるが、実際には相互の評判や信頼、ネットワークといった象徴資本が動いている。出演者と主催者の間には、明確な契約関係を超えた継続的な関係性への期待が生まれ、それが単なる一回限りの交換とは異なる社会的意味を持つのである。

このような事例は、柄谷行人の交換様式で言えば、様式C(商品交換)の中に様式A(互酬)の要素が混在している状態と解釈できる。純粋な交換でも純粋な贈与でもない、グラデーション的な関係性の中で、新たな対話の場や創造的な協働の空間が生まれる。この中間領域こそが、現代における贈与的実践の可能性を示しているのではないだろうか。そこに交換様式Dへの高次元での回復も期待できるかもしれない。

あまり結論のないような話を書いてみたが、ゲンロンのイベントを通じて自分の仕事が交換なのか贈与なのかについて言語化して見る試みをしてみた。自分の活動自体においてその意識をしながら今後も仕掛けていきたい。