#90 神話と損益計算書──ロマンとリアリズムに揺れる起業・スタートアップ文化

2010年代と2020年代での変化

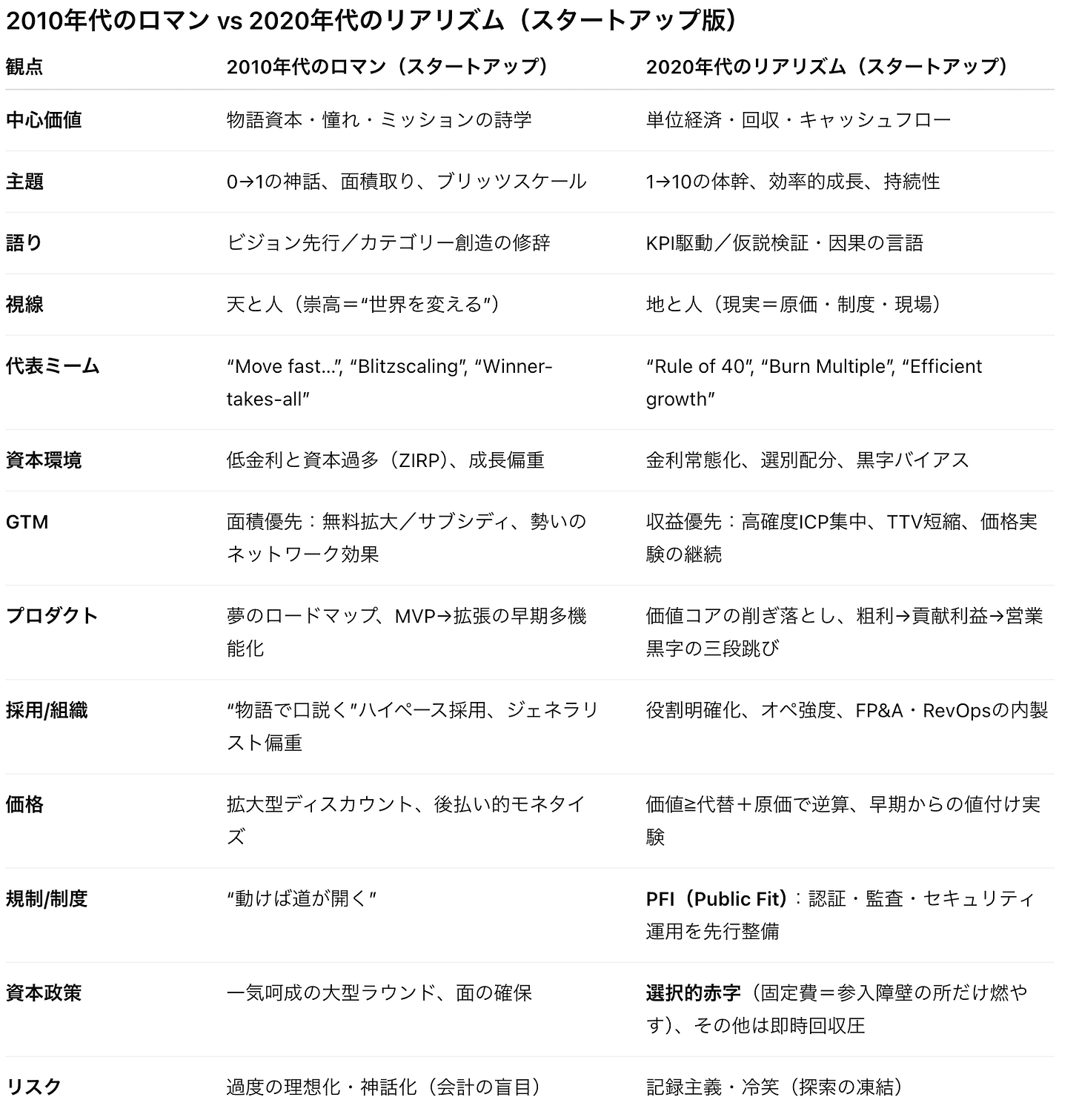

スタートアップという言葉の輪郭は、ここ数年で揺らいだと思う。2010年代はロマン主義の時代だった。憧れが資本を呼び、神話が採用を加速した。一方で2020年代は黒字というリアリズムが、物語の過剰を選別し始めている。(政治にはむしろロマンの気配。反転。)

結論から書くと自分はそのバランスが重要であり、どちらかに偏るのは危険だっという反省があるし、今後に活かしたい思いがある。

ロマン主義の勃興とリアリズムの反動

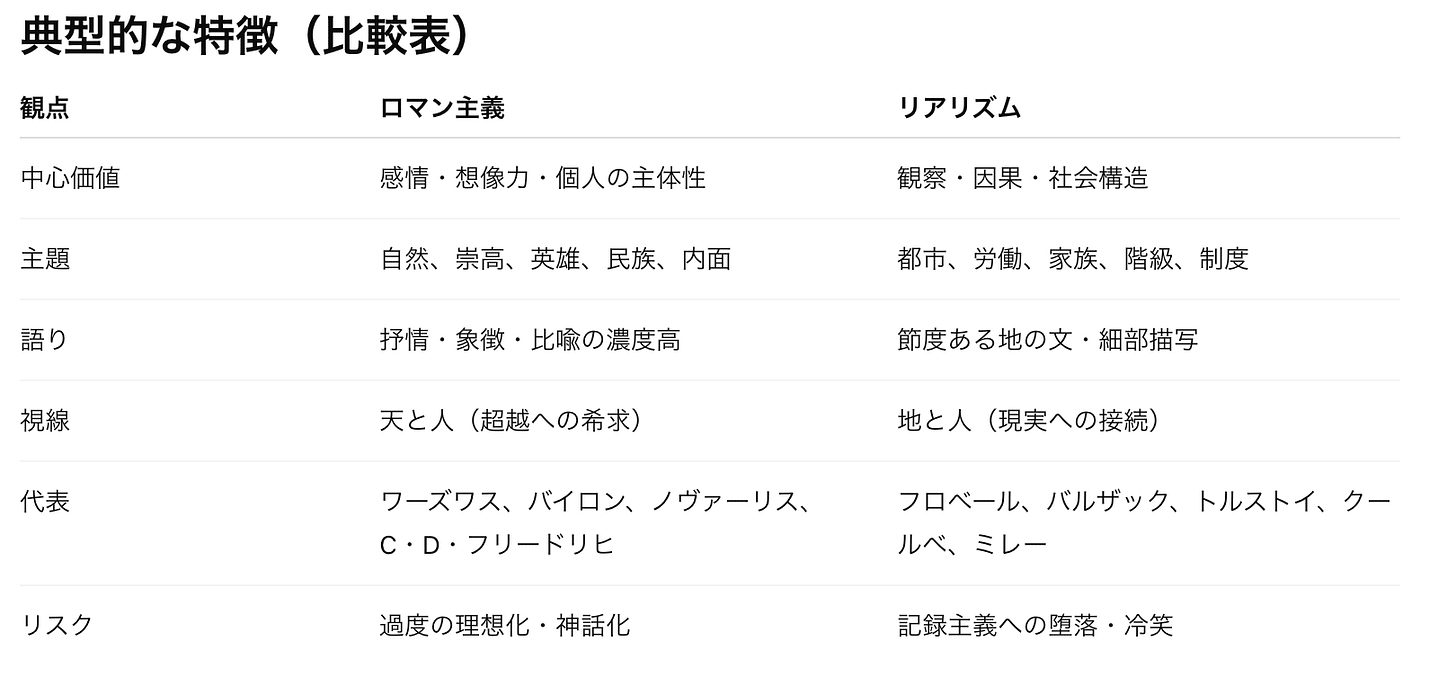

ロマン主義は18世紀末〜19世紀中葉に欧州で興った横断的な思想・芸術運動で、啓蒙主義や新古典主義が重んじた理性・秩序・均衡への批判/補完として、感情・想像力・個性、そして人間理性を超えて圧倒する「崇高(the sublime)」の体験を中心価値に据えたものであると言われている。

理性中心の近代に対する反動として感情・想像力・崇高を重んじる態度だと思う。個人の内面、自然、民族精神。世界を再魅惑(re-enchantment)していく試みであった。ドラクロワの民衆を導く自由などはわかりやすい感情・自然・情熱を表しているように思う。

この崇高という概念が面白いなと調べていて思った。崇高とは、壮大・危険・無限に直面したときの畏怖と快の混合。ロマン派風景の感情装置ということが書かれている中でのちに繋がるがこの精神性はスタートアップという神話と相性が非常に良かったように思える。

一方で何かが流行れば反動がある。リアリズムはそのロマン主義の反動として現れてきた。フランスなどを中心に現れた思想であり、理想化(idealization)を退け、同時代の現実を正確に、過不足なく描くことを目指した。つまり人々の内面や想像力・崇高というものを前景化したロマン主義的なものに対して、リアリズムは観察などから社会を写実的に見る姿勢を重視するようになった。

このような流れは経済分野・スタートアップ・起業という分野において2010年代のロマン主義と2020年代のリアリズムでも説明がつける気がしている。

スタートアップがロマンを纏っていた

ここからは個人視点が多く入ってしまうが、2007年1月9日にiPhoneは発表された。そのプレゼンはスタートアップのロマンの神話を産んだような気がする。ジョブズは残念ながら2011年に亡くなってしまったが、ジョブズが生み出したiPhoneなどを中心に世界が一変していった。(もちろんその前にインターネットというものがあったと思うが、自分が実態感を持って変化を感じたものしか、かけず恐縮)

その中で今のGAFAMなどを代表するような起業家などが、ある種の崇高の対象になっていったと思う。上記でも書いたが、崇高とは、壮大・危険・無限に直面したときの畏怖と快の混合という定義があるように、まさにスタートアップやハードシングスのような言葉の裏に隠された物語であったように思える。

そういったロマン主義的な文脈がスタートアップという言葉にはまとわれており、自分もそのロマンに憧れてスタートアップでインターンをしたり、その延長に今ベンチャーキャピタルとして働いている。妄想がお金を呼びそれをリアライズしていく。安宅さんがシン・ニホンで今は妄想が金になると書いたように、そういう時代感だった気がする。

これまではスケールをとり、大きな売上・付加価値・利益をうめば企業価値になるという富の方程式だったが、未来を変えている感が企業価値になり、これをテコに投資をし、利益をあとからつくりだすようになってきた(シン・ニホン)

前にも書いたが、ZIRP時代でもあったためそういったロマンを市場も求めていたもっと成長するハイポテンシャルな、ハイリスクなものにお金が向かっていった。

一方でロマンには弊害がある。それは人々の内面にフォーカスしすぎるあまりにその世界観がバズワードを作り出してはそれがリアライズせずに消えていってしまう。もう少し現実の事象を見る、写実的に世界を捉えた方がいいのではないかという意見もあるだろう。それがZIRP時代の終わりと共にさらに表出してきたかのように思う。低金利が物語を増幅し、高金利が会計を呼び戻したという単純な事実でもある。

ロマン主義者は一般に人生の充実をもとめる。しかし、それが何を指しているのかはだれにも分からない。だから退屈してしまう。ロマン主義は普遍性より、個性・均質性より異質性を重んじる。(暇と退屈の倫理学)

リアリズムとしてのスタートアップ

Sequoiaの“Adapting to Endure”が示すように、2020年代のスタートアップへの見方は異なってきている。ロマン主義を纏っていたスタートアップという言葉が違う文脈を纏い始めた。小規模事業者=企業としてのリアリズムだ。

市場においてもARRマルチプルのような将来の成長性のトップライン評価軸から、Rule of 40や、Burn Multipleなどの言葉が示すように資本の効率性というものをより重要視する姿勢となってきた。

ロマンとリアリズムのはざま

そういうものからスモビジ論や、M&A論など含めて色々物語が出てくるのもよくわかる。より現実を見た上でリアリズムな意思決定をしていこうというものが今の空気として漂っている感覚もある。

より地に足ついた議論、黒字を出そう、利益にこだわろうというと非常に当たり前のようだがそういった流れがある。そうした空気はスタートアップの起業テーマ選びにも繋がってきているようには思える。

冒頭にも書いたが、どちらの要素も必要だと思うので一概にどちらの方が良いとは言えないとは思う。リアリズムだけで生きていくには窮屈すぎるし、ロマンだけで生きていくには地に足つかない不安がある。VCとしてはおそらくロマンを推していった方が、良いことはわかるが、現実も無視できない。だからこそ自分の雑誌の活動はある種のロマンというなのナラティブであり、ベクトルを示したかったというのは後天的にではあるがそう思う。

ロマンは方向性を示し、リアリズムは速度な気がしている。方向性もなく速度だけ遅めても路頭に迷うし、方向性はあるが、速度を速めると予想した結果にならない。方向性と速度のバランス、ロマンとリアリズムの二軸を常に気にしながら意思決定を常に重ねていくことが重要ではないかと思う。

Podcastを実験している:番組でなくSNSにする

6年前にPodcast事業に投資をして、ざっくりいうと失敗(事業は存続しているので判断難しいが)しているのだがそういったPodcastには因縁がある。

Airpodsが出た頃に、これは耳の時代がくる!つまりPodcastコンテンツが流行る!と思って6年前に投資をしたが、なかなかお金と結びつくことがなくまだ事業はあるが、自分の読みは外れた。しかしそれから6年経って、USでPodcastが流行からデフォルトになってきている。日本においてはそれぞれのVCがやっているようになり、今メルマガを地道に更新しているVCなんてほぼいないんじゃないかなと思うw

そんな文章を読まない時代にまあ意地でも文章は書いていこうと思うが、その因縁のPodcastに対して色々実験は行っていこうと思う。

実験その1:ショート&個人のSNS化

できれば毎日少しずつショートな音声コンテンツを上げていきたいと思っている。なので番組とかではない。自分の独り言だ。Xが非常に全てを語るには難しいPFになった今、音声で聴く人だけに伝える意見とかもあるのかなと思い、そういうXのリプレイスとしてのショートPodcastとかは実験していきたい。先週の更新分は下記だ。独り言言うのは結構恥ずかしいかなと思っていたが、まあ2倍速で聴くときける。2倍速で聞いてください。

実験その2:周りの友人たちと気張らず何かPodcastを立ててみる

長く続くかどうかはわからないぐらいの期待値で、友人たちと喋る口実としていくつかPodcastをやってみたいと思っている。これも聞かれるというよりは普段の会話の延長ぐらいで、番組名も中身もまだまだ決まってない。が、とりあえずやってみるぐらいのノリだ。

これも、2倍速ぐらいで気張らず聞いてほしい。どちらもラジオ番組というよりは個人の記録の漏れみたいなものを目指している。

ANRIのモリマリノとやっているのが下記

Yahooの友人の辻野とやり始めたのが下記

AI時代に備えるためのPodcast

この2つに共通しているのは番組っぽくないようにすることだ。そうすることで、音声データを溜めていくことができる。自分のその時の感情や声の抑揚含めて、本当はビデオがさらに良いのかもしれないが、そういうデータを残しておくことがAIの進化に合わせてより使えるようになるのではないかと思えた。

なので今は自分のデータがテキストしかないところをよりリッチなデータだが、動画よりは重くない音声というデータを貯めるためにPodcastをやっていくという実験をしてみたいと思っている。ぜひ気に入ったものがあったらフォローいただければ幸いである。