#92 行き過ぎたコト消費からモノ消費へ

~10-30万円でほしいモノを求めて~

この前に友人のタカヤ・オオタさんとPodcastを撮影したときに、欲望みたいなものがどう令和の時代あるのかという話になったときに話したことに重複するが、欲求・欲しいものといのが作っていく必要性があるのではないかと考えたことを今回は書いてみたい。

令和版”ほしいものがほしいわ”

糸井重里が1988年に「ほしいものが、ほしいわ。」と書いたとき、それは大量消費社会への洗練されたアイロニーだったように書かれていることが多い。しかし2025年の「ほしいものが、ほしいわ。」は少し文脈が違う気がしている。

このときの大量消費社会ほどの。モノへの消費というものが少しずつ細っている感覚がある。それはインターネット的なコト消費っぽさの文脈を強くしていったからではないかと思う。すべてのものがオンライン上ですぐに見れる経験はPCからスマートフォンに引き継がれ、いろんなものがもつ結果としての効用が1つのモノで体現できてしまうことができている。

結果”記号”を消費することの体験価値みたいなもの、コト消費というものが過度に重要視されてきた時代ではあったのではないか。そうした中で何かモノが欲しいという欲求が希薄化していってしまっているように見えている。

欲しい瞬間が欲しい

ただ過度に行き過ぎたコト消費というものは、健全な消費を産んでいるのかは怪しい。現状のラブブのブームや、ポケカ・草コインのようなものにおいて、”抽選・当選・ガチャ”といった“瞬間の興奮”を小刻みに分配するようになった。結果として、手元に残る対象そのものへの愛着が希薄化したのではないか。イベントは増えたが、所有の物語は痩せた。この奇妙な捩れが、現代の消費の空洞化を生んでいる気がしている。

欲しいと言える瞬間(限定・抽選・当選・開封)などが欲しいのであって、その対象が本当に欲しいかというとわからないようなことが起きているのではないか。Switch2などの騒動をみていてもそう思う。ここには有名になってしまた、

同時に、可処分所得は伸びず、インフレと体験サブスクの固定費化が進み、消費の可動域はむしろ狭まっている気がしている。だからこそ、投機的希少性(ポケカ、ラブブ、草コイン、タワマンetc..)だけが価格を牽引する。これは社会の欲望を”外部化”する装置で、生活の厚みを増やさない感覚もある。

需要が縮退すれば、投機的な希少性が価格を牽引するだけで、イノベーションは進まない。ここにスタートアップの新しい役割が立ち上がる。供給側が”最初の欲しい”を立ち上げる。こういったスタートアップのアイデアがもっとでてきてもよいのではないかと思う。

模倣欲望の時代に、誰が”最初の欲しい”をつくるか

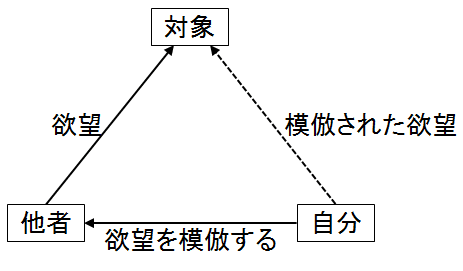

ルネ・ジラールが指摘したように、人は対象そのものより”誰かのあり方”を欲する。ルネ・ジラールが指摘したように、人は対象そのものより”誰かのあり方”を欲する。欲望は三角形であり、モデル(対象)が頂点に立つ。

この対象の発明のために、LVMHが儀礼を設計し、A24が文脈を編集するように、ブランドは常に「外的媒介」を起動させてきた。スタートアップはここへ”問題の発明”を持ち込むべきだ。

課題解決から入るのではなく、「この生活にまだ存在しない目的関数」を足してしまう。Dunne & Rabyが語ったスペキュラティブデザインの線である。生活に新しい”なぜ”を追加する。これが需要創出の出発点だと思う。ここをスタートアップがもっと担っていくという方向性はあるのではないか。

10-30万円ほどで欲しいモノを考えるのはどうか

とはいっても、スタートアップとして入るのに数千万円や数億円のようなものから参入することは難しい。(ここで突き抜けたのがNOTAHOTELな気はしている。欲しいモノを作っている日本のスタートアップの代表格のような気がしている。別荘ニーズというのは絶妙に刺さっているなーとも思う。)

そこでスタートアップとして10-30万円ぐらいで欲しいモノはどのようにつくれるのかを考えてみるのはどうだろうか。すこし自分の生活を我慢しながら貯めてできる贅沢みたいなものがもっと増やしたいと思っている。

そういったものがないからこそ、欲しい瞬間が欲しいみたいなニーズや推し活という消費行動に巻き取られていく感覚がある(決してその二つのニーズがダメというわけではなく、別のモノへの需要を増やしたいという意味において)

今の社会においては、生み出すベクトルが、すごい高いモノか、すごい安いものと二分されているような気がしている。その中間あたりが必要な気がしている。コスパ・タイパというものがもてはやされていたが、そういった概念からの反動があるような感覚がある。

欲しいモノをつくる起業家への期待

では実際にどういったものが10-30万円で欲しいモノなのか、自分に想像がつているのかということを聞かれると正直まだわかっていない。自分も普段していて欲しいモノがなんですか?といわれると正直答えに詰まる。

事例としては電動自転車などはいい線を行っている気がする、一人の利用の車とかも個人的には投資テーマとしてはもっておきたい。そういった現状もプロダクトとして存在し、十分に解決されている問題だが、さらにそれを改良することで欲しいとおもわせるものがもっと出てくるべきな気がしている。過去ではドラム式洗濯機とかはそういうものなんだとは思う。

AIプロダクトみたいなのもこのあたりにおいては期待している。既存のものもAIを導入することによって新たな需要がつくれるはずだ。今いろいろとAIプロダクトが多く発売されているが、そういったものの中から本当に良いものが今後でてくる気配がある。そういうテクノロジー文脈においても欲しいものがどんどんでてくることを期待している。

重複だが、私たちに必要なのは、コスパ・タイパの概念からの反動な気はしている。過去において家電製品が担っていた「少しの贅沢品としてのモノ」を取り戻したい。すべてがiPhoneアプリ、ソフトウェアに持っていかれた中間領域を、再び物質として立ち上げる。

そういった欲しいモノをつくっている起業家に投資をしたい。ぜひそういった方はご連絡ください。

Appendix:ほぼ日てきなモノ

どのようにモノへの消費を取り戻せるのかについての角度の一つとして、D2C的な文脈はまだある。しかしこれは海外の文脈というよりは、庭の話で出てきたほぼ日論的なものにヒントがあるように思う。ただこれは上記のルネジラールの模倣的な、政治的なものから降りていく方向性なようなきがしていて、自分でも言語化できてはいないが、そういったゲームからおりるためのモノ消費というのはあるのかもしれない。

そこには庭のの話ににおける宇野さんのインティマシー(親しみ)の概念に溢れたモノへの消費がヒントになり得る可能性はある。民藝だったりそういったモノの再発見というベクトルにおけるモノ・物質の価値の高まりということもあるだろう。

情報社会下で「消費」を、とくに「モノ」の消費を再起動するために糸井が取った戦略は、物語を付与することで付加価値を与えた「モノ」をその読者に販売することだ。それはインターネットを通じて「暮らし」のレベルでモノと人間との関係を豊かにすることによって、人びとを政治的イデオロギーから「自立」させる戦略でもある。「モノ」に「物語」を付与することを重視するのは、社会の情報化で相対的にその力を減じた「モノ」の消費を補うためだ。(庭の話)

このときその弱体化した「消費」の力を補うために、「語り口」が洗練される。その対象の内実を問わず「どう」語るかだけを洗練することで、糸井は「モノ」のご費を「コト」の消費、具体的には発信に近づけている。『ほぼ日』のECサイトではいつも誰かに語りたくなる物語が商品に付与されているのはそのためだ。(庭の話)

Podcast

今週とったばかりだけども、Sora2の衝撃やAIとクリエイティブの未来、社会の未来について話しました。AIの時代に現状強い立場にいることがより強化されるのか?クリエイティブの民主化がおきるのか?ディストピアの可能性もあり、ユートピアの可能性もある。そんな話をしております。

Books:【認知戦 悪意のSNS戦略】

選挙があったタイミングでタイムリーな話題ではあるが、認知戦についてかかれた新書を発見したため、興味関心も重なり、とりあえず買い。 内容としては改めてのことが多いが、認知戦の重要性とその対策の難しさを読めば読むほど身にしみる。 冷たい戦争の時代があったが、いまは情報の戦争というものが世界中どこでも起こっているし、しらぬあいだにそれに加担をしている可能性もおおいにあることをこの本を読んで認識をあらたにした。 “ナラティブをもつディスインフォメーションは人の心にタイレクトに訴えかける力をもっています。そのため、本当の事実よりも記憶に残りやすく、人を動かす力をもちます。スマホやパソコンで広告をクリックさせる力をもつのです。

一言:FASTFORWARDイベントどうしよう、第二弾企画ぼんやりはじめました

雑誌が在庫がほとんどなくなってきたのだけれども、まだ少しあるモノを年末あたり含めてでもう一度販売イベントを試しにしても良いなと思っている。

また買ってくれた方だけで5名ぐらいでフィードバック会というかそういったものを用意しても面白いかもしれない。ぜひ興味があるが、まだ購入されてないかたはSNSなどで中路までDMいただければ!