#94 高市政権の方向性から考える起業・投資テーマ

政治優位の時代におけるスタートアップテーマ

“国策は買い”という言葉をどこかで聞いたことがあるように、国が力をいることは産業として伸びるから買いだし注目すべきであろう。そういった意味において、昨今総理が変わった。それに伴い国策としても変わっていく潮目を感じているので、いくつか今の公開情報の中でどういった産業が伸びていくのか、起業のテーマなどがあったりするのかについて考えたい。

先日公開された日本維新の会との連立政権樹立の合意書から少し見ていきたい。その中から、全て重要ではあるが起業テーマ・投資テーマとつながりそうなものだけピックアップした。

https://x.com/fumi_fuji/status/1980218869697691735

経済財政関連施策

租税特別措置および高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する。そのための事務を行う主体として「政府効率化局(仮称)」を設置する。

アメリカでトランプがイーロンを任命してやったような、政府効率化局というものができそうな気配はある。こういったときにアメリカでは補助金がばっさりきられたりしていったことがある。

Govetechという投資テーマが数年前からでているが、政府機関や市区町村などのDX化というものがまだまだ日本では起こっていない。そこには今の人件費で賄えるから、システムなどを導入しなくてもよいというものもあるかもしれない。今回のもし政府効率化局というものができたならば、そのあたりの投資テーマというのは伸びる可能性があるのかもしれない。

Govetechというとかっこいいが、シンプルにはエンタプライズより複雑なGovementに対してITを活用し効率化していくものだと考えている、より変数が多いエンタプライズ営業だ。コロナによって飲食やリアル店舗のDXがすすんだように、今回の政権交代でこのあたりの窓口がより広がるのか?それはわからないが、機運あるかもしれない。

海外だけでも、パッと調べただけで下記のようなスタートアップが存在する。OpenGovとかは個人的にも好きなので、こういった起業が増えるのかもしれない。

Fast Enterprises:州政府・地方自治体向け行政管理ソフトウェア。

OpenGov:公共部門向けのデータ予算・財務可視化プラットフォーム。

Envisio:行政の計画進捗をトラッキング・透明化するシステム。

GovOS:自治体向け電子取引・コンプライアンスツール。

Accela:都市計画・建築許可等のデジタル手続管理ソフトウェア。

Avolve:電子申請(ePlan)管理プラットフォーム。

社会保障政策

(中略)

社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す。

社会保障関係費の急激な増加と、現役世代を中心とした過度な負担上昇に対する問題意識を共有し、この現状を打破するための抜本的改革を目指して、令和七年通常国会より実施されている社会保障改革に関する合意を引き継ぎ、社会保障改革に関する両党の協議体を定期開催する。

(中略)

(3)病院機能の強化、創薬機能の強化、患者の声の反映およびデータに基づく制度設計を実現するための中医協の改革

(中略)

(5)年齢に関わらず働き続けることが可能な社会を実現するための「高齢者」の定義見直し

社会保障においては、スタートアップ的な入り方はぱっとはわからないけれども、病院系周りでなにか法律周りのアップデートは要観察かもしれないかなと思っている。病院経営みたいなのは、上場ができないのでVCとしてはそこまで詳しくなっていないが、おそらくいろんな効率化できたりAIなど含めて改善具合があるのだろう。

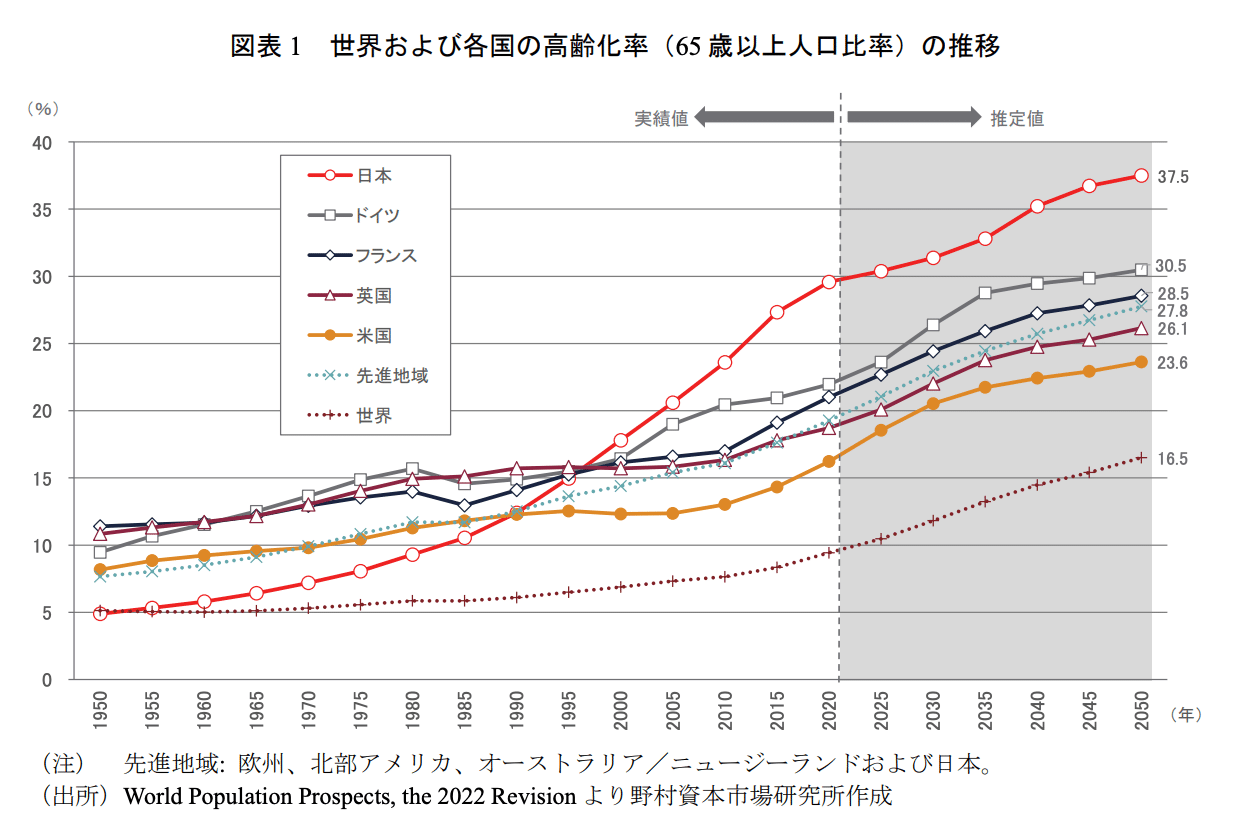

また高齢者の定義の見直しも興味深い論点ではある。現在日本では65歳以上が高齢者、75歳以上が後期高齢者ということにはなっているが、定年含めてまた健康寿命は2024年(令和6年)の厚生労働省発表によると、男性の健康寿命:72.57歳、女性の健康寿命:75.45歳という結果で、これをもとに後期高齢者をだしているのだろうけれども、そもそもまだ60歳以上でも働ける人は多くいるし、高齢者の定義を引き上げることがこの合意書からは読み取れる

野村資本総合研究所がAgetechというレポートをだしているが、当たり前だが日本でさらに高齢者の定義が引き上げられたことによって、立ち上がる産業分野などは存在する可能性がある。わかりやすいのは介護分野で、自分も投資しているスリーエス(定期巡回介護)のような分野だが、それ以外も注目したい。それはタイミーの高齢者などのスポットバイト的なものなのかもしれないし、新しい趣味や副業サービスかもしれない。

上記で紹介した野村資本研究所のレポートによると、解くべき課題は①介護人材不足(OECD諸国で2040年までに介護労働者6割増が必要)、②介護離職の抑止、③転倒予防とフレイル対策、④社会的孤立・孤独、⑤移動の自由の確保、⑥癒し・情緒的ケア、⑦退職後の「デキュミュレーション」(資産取り崩し最適化)——の7類型がある。

⑥癒し・情緒的ケア、⑦退職後の「デキュミュレーション」あたりは、まだまだサービスが足りていない感もあり、起業アイデアの余地はありそうだ。DIE WITH ZEROではないが、どう資産形成していくことは知見が多いが、どう資産を取り崩していくかについては、まだまだ語り尽くされてないことが多いきがするし、今後の人口減少・高齢化社会の日本においては重要な課題かもしれない。

個人的には、死後の財産の一部を寄付するみたいな仕組みのようなものが各所で少しずつ起こってきている気がしていて、そういうお金の流れを増やしてみることには興味がある。

外交安全保障

・戦後最も厳しく複雑な戦略環境の変化に伴い、戦略三文書を前倒しで改定する。

・国際社会における平和を構築する新たな外交手段を涵養する観点から、令和七年度中に、外務省に和平調停に係る部署を創設する。

・わが国の抑止力の大幅な強化を行うため、スタンド・オフ防衛の整備を加速化する観点から、反撃能力を持つ長射程ミサイル等の整備および陸上展開先の着実な進展を行うと同時に、長射程ミサイルを搭載し長距離・長期間の移動や潜航を可能とする次世代の動力を活用したVLS搭載潜水艦の保有に係る政策を推進する。

・自衛隊の運用に係る組織の効率化および統合作戦司令部の一元的指揮統制の強化のため、自衛隊の区域統合および中間結節点の簡素化等を着実に実施する。

この領域においてはまあもう各国でトレンドワードとしてもあるDefensetechの領域ではある。日本においてどこまでこのテーマがありえるのかについては以前に自分も記事を書いたことがある。どこまで日本のVC/スタートアップとして関われることができるのかということは正直難しいこともあるだろう。

一方で、前述のGovtechのような文脈においてエンタプライズ営業という文脈においてはまだまだスタートアップ的にこの分野においても可能性はあるのではないかとも思う。

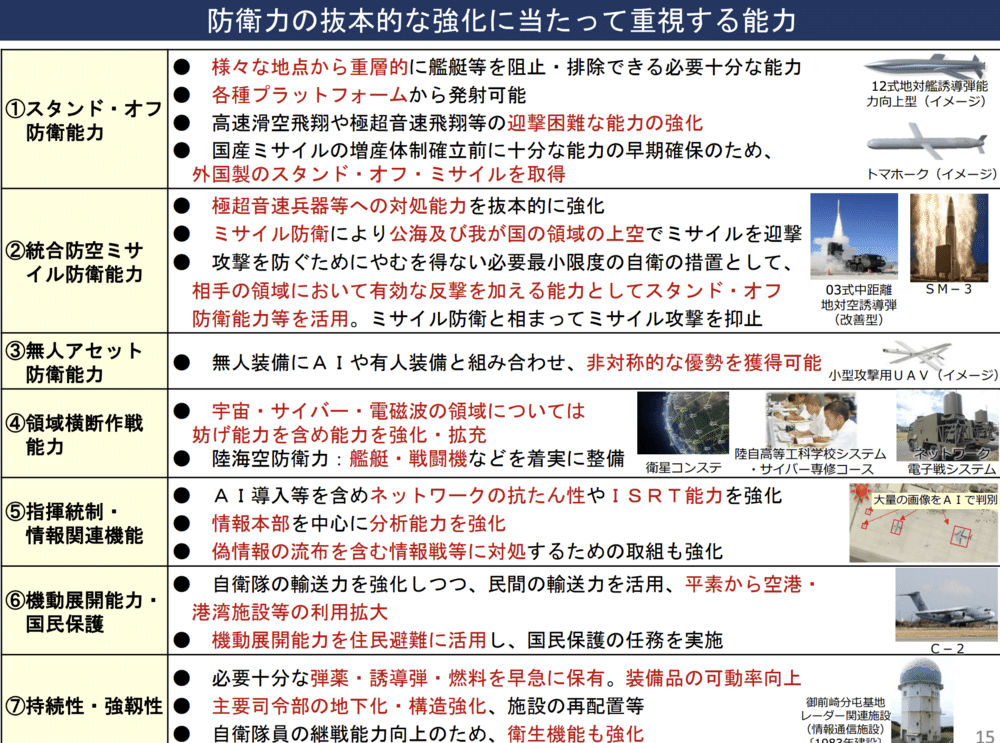

また、日本の防衛に関しては方針として強化ポイントはさまざまな資料にでている。基本的には三文書を中心に物事は進められていくのであろう。①スタンド・オフ防衛能力、②統合防空ミサイル防衛能力、③無人アセット防衛能力、④領域横断作戦能力、⑤指揮統制・情報関連機能、⑥機動展開能力・国民保護、⑦持続性・強靱性 のようなところがテーマである。

サイバー領域においては、高市さんが進めていた能動的サイバー防御(受け身な防御だけではなく、攻撃の兆候を探知・排除する)などは多分ものすごく売り上げがでるような会社が1社ぐらい出てくる予感がある。ただ現状だと分散している感じもあるので、これがなにを軸に大きな会社になるのかはわからないが、個人的にも注目はしている。

インテリジェンス政策

・わが国のインテリジェンス機能が脆弱であり、インテリジェンスに関する国家機能の強化が急務であるという認識を共有し、総合的なインテリジェンス改革について協議し、合意した施策について実行する。

・令和九年度末までに独立した対外情報庁(仮称)を創設する。情報要員を組織的に養成するため、令和九年度末までに、省庁横断的な情報要員(インテリジェンス・オフィサー)養成機関を創設する。

これもDefensetechの一つのテーマとしてありえることもあるが、インテリジェンスの重要性は政治の時代においてはより重要になるであろう。経済優位の時代においては自由貿易のようなルールであったため、どう政府が考えるかよりはビジネスジャッジ的な、ファクトを早く見つけるかが重要だった。リーンスタートアップという概念がぴったりな時代であった。

一方今の2020年代的な時代は政治が優位になりそうな予感がある。そうした場合ファクトより、どういうところにお金を政府が補助金としてだそうとしているのかなど含めて、政治がなにを重要視しているのか?ということが企業としても非常に重要になってくる。そういった意味において情報収集と意思決定というものはより重要になってくる気配がある。

アメリカにおいては、Stratfor(現在RANE社)や、Booz Allen Hamiltonや、スタートアップでは有名なPlantir社などはそれにあたるのであろう。すべて調べ切れてはないが、各国においても民間のそういった会社があるのであろう。

日本においてもそのような民間のシンクタンクや、こういったインテリジェンスを強みとする企業がこれを機に誕生するのかもしれない。この領域も非常に個人的に投資としても注目している。

エネルギー政策

・電力需要の増大を踏まえ、安全性確保を大前提に、原子力発電所の再稼働を進める。

・次世代革新炉および核融合炉の開発を加速化する。

・地熱等のわが国に優位性のある再生可能エネルギーの開発を推進する。

これも大分議論があるので、省略はするがエネルギーをどう補うかは各国が考える深刻な課題であることは間違いない。核融合がここに明記されているのは非常に興味深い。(この数年で日本においても核融合スタートアップがでてきている)

地熱などのような国に優位性ある再生可能というのも面白い。地熱に関してはほとんど知見はないが、確かにこの火山列島である日本において使わない手がないようなエネルギー源ではあろう。

国同士が保守的になっているいまで、自国でエネルギーを賄えるかどうかは重要な論点に今後もなりえるであろうし、AIが進むとしたら電力の問題は非常に課題だ。

食料安全保障・国土政策

・食料の安定供給確保が国民の生存に不可欠であることの認識を共有し、全ての田畑を有効活用する環境を整え、厳しい気候に耐え得る施設型食料生産設備(いわゆる「植物工場」)および陸上養殖等への大型投資を実現する。

日本の2024年度(令和6年度)食料自給率は、カロリーベースで38%、生産額ベースで64%と発表されています。4年連続でカロリーベース38%という低水準が続いており、依然として政府目標の「2030年度に45%」には届いていない。

有事を想定しているので、このような食料安全保障というテーマをいれているように、自国で生産をあげるときに植物工場に期待しているということを書いている。が、植物工場は失敗の歴史でもある。

2010年代ほどに植物工場ブームがあったが、ことごとく失敗しているということを記事ベースではよく目にする。オーガニックのような付加価値が他の国比べて日本は値段転化されないことなど要因はいくつかあると思うが、AIによって電力コントロールの最適化など含めて、現在のテクノロジーとの組み合わせによって、起こり得る変化はあるのかもしれない。期待したい。

統治機構改革

・首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能分散および多極分散型経済圏を形成する観点から、令和七年臨時国会中に、両党による協議体を設置し、首都および副首都の責務および機能を整理した上で、早急に検討を行い、令和八年通常国会で法案を成立させる。

妄想の話をすると首都の機能が何かにおいて不能になる可能性を示唆して、一国民としては非常に怖いが、今はあまりにも東京に集中しているため重要な施策であろう。

都市づくりのためのスタートアップなどは個人的には非常に好きなテーマであり、新しい都市をどうつくるのかの議論に対して投資テーマで入り込める余地があるテーマかは怪しいが、後述する企業城下町などふくめて、都市づくりに対する投資はやってみたい。

Appendix

経済産業部会長の小林さんからの発言からみるに、被っている部分もあれば企業城下町構想は気になるもの。

企業城下町

“「企業城下町」とは、特定の大企業(=“城主”)を中心に、関連会社・下請け・学校・病院・住宅までが集積し、地域の経済・政治・社会に強い影響を持つ都市のこと” とあるが新しい資本主義の会議で、このアップデートをして、「自治体が補助金で企業を誘致→単一企業依存で雇用と税収を得る」モデルを脱し、複数のアンカー(大企業×スタートアップ×大学・病院×地域金融)を束ねて、賃上げ・投資・イノベーションを地域内で循環させることを目的としています。

これには地方経済の活性化なども密接に関与しているだろう。自分も地方出身として思うことがあるが、地方経済においてはVCのようなプレイヤーも重要だが、地方の豪族のような企業群がより連携していきエコシステムをつくるのも重要な気がしている。そういった意味においてあたらしいスタートアップのあり方や、資本政策なども地方を中心に発明が起こる可能性はありえるだろう。

経済優位よりは政治優位の時代

こういったものを書いているのも、インターネット・テクノロジーは非常に重要だし好きだが、そういったテックの思想だけで世界の方向性が決まらない感じがこの数年続いている。

そういった意味においても国や政治というものから離れた場所でスタートアップカルチャーというものがあったような気がするが、今後はより近づいていくのではないかと思う。その是非は一旦ここでは棚上げするが、個人的にも注目していきたい動きではある。

政権発足後に非常に慌ただしく動いているが、今後もどのような方針がだされるかについてはより注目してみていきたい。

タカヤさんとの会話記録。万博などにタカヤさんが行ってきた感想などをはなしていたら、SNSがもたらした功罪についてかたりつつ、批評という行為が陳腐化したよねみたいな話をしました。

こちらはB面。ゆるく聞いてください。スピという感覚結構重要なのではないかと最近思っております。