#87 雑誌を創刊して売った感想とコンテクストデザイン

今後は毎週日曜日配信と不定期にプラス配信

この数週間メルマガを更新できづらかったのも色々な要因はあるが、一つは1年ぐらい用意していた雑誌を販売することに集中していたことと、人文奨学金の選考に時間をかけていたからだ。(もちろん通常業務もやっていたが・・)

人文奨学金についてもどこかで振り返りたいが、今回は雑誌を実際にほとんど現在は手渡しで売ったことについて振り返ってみたい。

なぜ雑誌を作ったのかとか、なぜ書店とかにしたのかみたいなのは下記記事をみていただければ幸いである。

IVSでの販売の反省と気づき

京都のIVSで最初に売ろうと決めたが結論これはあんまり良い手ではなかったなと反省もある。最初の目論見としてはいろんなスタートアップの人が一気に集まるから、会う人に宣伝できるだろうと思ったからである。一方で、行きやってみて思うのは流石にコンテンツが多すぎて、いろんな人と話せることはできたがそういう外へ向かう力で認知をとっていくことは今回の雑誌のテーマとしても少し自分的にもコミュニケーションを間違えたなと思った。

一方で、シーシャイベントなどでは30冊ほど持っていっていた雑誌はすぐに完売した。特に今までに関わりがなかった人たちも買ってくれたことが非常に嬉しかったし、少しゆったりした空間で話せることができたのはよかった。その時の経験から実際に本格的に販売するときはこの手渡し感であり、対話の場所っぽい感じを大事にしようと思った。その場の空気感含めて、楽しんでくれるようなそういうものが大事なのではないかと。

ANRI書店という対話空間

そのような気づきから、実際に東京で販売イベントをやろうと考えた時に書店というアイデアが自分の中で出た。その経緯は下記の記事でも書いてあるので割愛するが、その方がIVSでの気づきの対話空間とかを演出できる気がしたからである。

結果くる人たちに1冊の雑誌しか売ってないんですっていう会話から入り、どういう思い出作ったとかなんでVCが雑誌を作ったのかとかを話すことができて、そこから広がる問いなども見つかった。「1万円なので立ち読みだけしに来たのですが、読んだり聞いたりすると欲しくなったので書います」と言ってくれる方も複数名いて非常に嬉しかった。

ギャラリーなどでアーティストが在廊期間している時に質問しながら購入するみたいな体験に近いのかもしれないとも思えた。実際に壁面には水野幸司氏の作品も展示しており、空間全体が一つのインスターレーションというと烏滸がましいかもしれないが、そのように表現できた気がする。このように文脈が堆積し、せめぎ合う空間の中で、雑誌もアート作品も同じように「作品」として受け取られていく体験は、まさに今回表現したかったハイコンテクストな空間だったのではないかと思うし、そういったことを勝手に感じた。

1冊しか売らないことの意味

他にも本などは並べていたが、1冊しか買えないということは今後もしかしたらアナロジーでいろんなことに転用可能かもしれないとも思えた。色々なものから選ぶみたいな体験は楽しい時もあるが、疲れる。その時にそれを買うかどうかだけという意味においては購入意思決定として通常のお店と少し違う感覚にもなり得るのではないかと思う。

この書店をやるにあたって、インスパイアされたものとして東京・銀座にある書店「森岡書店」がある。この本屋は1冊の本しか置いていない(厳密にいうとその本にまつわるものは売っている)そのことによって書店というよりは本の舞台と言えるような場作りになっている。そうすることで、本を中心とした場づくり・人との接点作りに寄与している。

既存のビジネスにおいても、コト消費というのは使い古されすぎた言葉ではあるが見せ方を変えると新しい可能性がまだまだあるようにも思えた。こういった実験を通して自分もVC投資に対しても新しい視点が持てるかもしれないと改めて思った。

VCが今後どういうような存在になっていく可能性があるかは自論はあるが、それはまた今度の機会に書いてみたいと思う。

FASTFORWARD発行イベントと本の惑星のPodcast

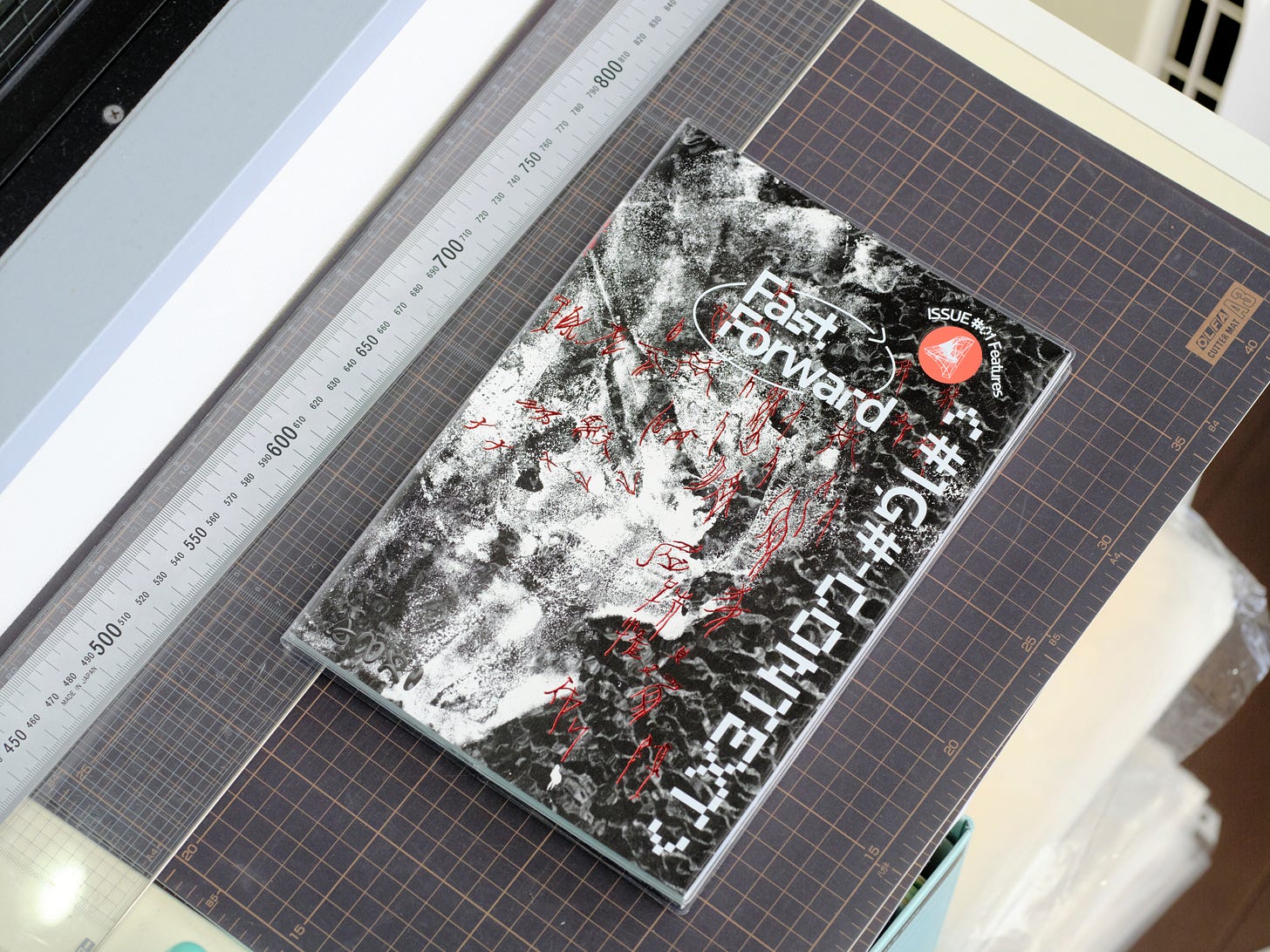

Appendix的に、少し長い動画・Podcastになるが、会期中に編集部のメンバーや、今回の表紙などのアートワークを書いてもらった水野さんなどと、今回の雑誌制作について色々語ったので興味がある方はぜひ見て・聞いてほしい。

キーワードとしてはこういうことを話している。ぜひ上記に書いたような感想もここで話しているので興味ある方は、2倍速などで流し聞きしてくれたら幸いである。

雑誌制作の背景や目的、アートとデザインの融合、書道と現代アートの関係、情報の欠損と復元、デジタルとアナログの交差点、雑誌の展示と反響、参加者の感想と意見、今後の展望、 メディアの情報収集の現状、ビジネスと文化の相互作用、グローバリゼーションの影響、Vtuberや日本のオタク文化、食文化のブランド戦略、雑誌制作の視点、日本文化の表現と受容、ビジネスと文化の融合、チラシ系の魅力やスタートアップとの関わり、情報の重要性、メディアとVCの関係、インパクトファンドの考え方、リサーチの役割、投資判断の難しさ、成長のための戦略、スタートアップの未来、、急速な成長とその影響、変化に対応する力、VCの役割の変化、情報社会におけるVCの重要性、ビジネスモデルの進化、文化的な価値の探求、成功と失敗のモデル、経費の透明性、直接的なコミュニケーションの重要性

本の惑星

また本の惑星という内沼さんがやられているPodcastにもゲストとして読んでいただき、近しいことを話しているがよりこちらの方が踏み込んで話せている気もしているのでぜひ聞いていただけると幸いではある。こちらも同じように内沼さんがXでキーワードをつけてくれているので、コピペを置いておく

雑誌については何度か話してきました/#20 の『STUDY』と#28 の『BRUTUS』/VCがつくった1万円する雑誌/独立雑誌の波が来ている/ゲストはANRIの中路隼輔さん/BONUS TRACKでの出会い/自己紹介/20代で4社経験/香川から東京に/ジャーナリストになりたかった/スマートフォンシフトの時代にやられた/VCってなに/お金を集めて運用する仕事/未上場の企業の株に投資する/ハイリスク・ハイリターンのオルタナティブ・アセット/情報収集のための投資/VCのビジネス/どうやっていけてるベンチャーを見つけるのか/正攻法のない世界で/シード期最大規模/差別化が難しい仕事/日本のベンチャーとは/なぜ雑誌なのか/思想の発信/紙の雑誌の価値/10年前のインターネットとしての文学フリマ/VCが雑誌を出す/なぜ1万円なのか/雑誌が高いとは何か/閉じたまま大きくなる/日本から海外に出るものは閉じている?/障壁としての値段/積読にならない/わざわざ会える値段/立ち読みできる場としてのポップアップストア/独立系書店に滲み出るもの/ギャラリーで作家と話すように/FASTFORWARD=早送り/変化をもたらす存在/日本をどう考えるか/第1号の内容/VCが投資する=いい会社ではない/アメリカのVCは概念やナラティブをつくる/VCは編集だ/アメリカのVCはニュースレターやPodcastをやっている/お金は変化に流れる/概念を生み出す装置としての雑誌/便利なサービスに収斂することで失われたクラフト感/思想が必要な時代/企業と倫理/人文知/カリフォルニア・イデオロギーの終焉/バランス感覚をいかに保つか/逆側は常に空く/価値が低く見積られているものにお金を流せば儲かる/本屋の価値/アメリカ的でないエコシステム/日本食に投資したい/時間をお金で買うのがVC/速度と上げることと適切に止まること/加速主義とVC/なぜ日本で議論が起こらないのか/AIの位置づけは?/インターネット社会のアウトプット/不可逆な変化/生活を変えるか/既存産業を変化させるツールとして/AIへの反動/人間とは何かをもっと考えたい/雑誌を出すこと/時代を見たい好奇心/キャリア戦略としての編集/編集者はVCに向いているか/同じ文脈に乗せるハブとして/誤配と越境の重要性/売れないものは続けたくない/バリューブックスで扱います/編集者と会いたい/表現者の反対側全部/近日中にバリューブックスで販売開始/おたより/書店でうまく取り扱ってもらえない/#06 「はじめての本をつくる」/「リトルプレスを本屋さんにメールで案内すること」/デザインは大事/宇野書店のイベント/オフ会の必要性/某動画の件/プライベートの見え方/ステッカーあります

今後の売り方について

今回ありがたいことに想定以上の雑誌数が書店イベントを通じて売れた。また本の惑星などでも話させていただいたが、バリューブックスさんで取り扱いをいただく予定もあり、だいぶ在庫数というのが少なくなってきている。

FASTFORWARD第一弾としては、もし増刷したとしても雑誌の作成にかかった費用以上には刷ることはしないので、そこまで残りは多くない。

ぜひもし購入いただきたい方がいたら、今後は中路のXかインスタグラムなどで直接ご連絡いただければ、paypayにて支払いにて手送りさせていただこうと思う。手渡しで本当は思想含めてお話をして売らせていただきたいが、より少し近いかもと思うのがDMかなと思ったからだ。

もし購入希望あればぜひご連絡いただければ幸いである。どちらもnakajishで検索したら出てくると思う。

Instagram:https://www.instagram.com/nakajish/

また今後バリューブックスさんのサイトや、一部独立書店さんでも販売をする予定なので、そういった情報もXなどでつぶやいていこうとは思うのでぜひご確認いただければ。。

本:コンテクストデザイン

実はこの書店イベント前に買っていたけど、積読になっていたTakramの渡邊さんの書籍をイベント後に読みつつ、非常に共感と感銘を受けたのでこのメルマガ内にて一緒に紹介したい。

タイトル通り、コンテクストをデザインしていくことの意味を解いた一冊である。”コンテクストデザインとは、それに触れた一人ひとりからそれぞれの「ものがたり」が生まれるような「ものづくり」の取り組みや現象を表す。換言するならば、読み手の主体的な関わりと多様な解釈が表出することを、書き手が意図した創作活動だ。”と冒頭に書いて始まる本だ。

弱い文脈を纏うことによって、解釈の誤配や誤解が違う人に与え、その誤解や誤配から新たに創作活動が始まることを意図している。この考え方はまさに自分がFASTFORWARDを通じてやりたかったことに非常に近い。

今回雑誌では特に起業テーマとかこうしよう!とか、ああしよう!みたいな強い文脈、強い提言は入れていない。一方で主軸なテーマとしては、閉じたまま開いていく文化、日本的なものに目を向けることから始まる何か。というのは意図して取材したり、テーマ選定などをしている。

そういった中で、読んでくれた方々どのように感じるかはこの1万円もそうだし、対話を重視した売り方含めてで、どう思うかはコントロールできないしそれでいいと思っていた。そうした中で起業のヒントに繋げてくれてもいいし、経営のヒントに繋げてくれてもいいし、ただ面白くなかったというところからじぶんならもっと面白い文章や雑誌や事業が作れると思ってくれてもいいと思う。

コンテクストデザインという言葉ほどまで自分も昇華はできていないが、社会に対してナラティブの形成やそういったことには関心が高いので、まさに読んでていてそうだよな、、という概念が多く存在した。このタイミングに積読から手に取って読んで本当に良かった本であったことは間違いない。

“コンテクストデザインの活動は常に一つの社会的意義を帯びている。それはあらゆる人が創造的な思考や活動を始めるための「導き」や「ゆるし」を与えるということだ。”