#69 2024年書いた記事を振り返る

30記事書いたってことは、月2記事ちょっとぐらいか。

2024年は週に1度文章を書こうと思った

多くの人がやるだろうが、自分も毎年なんとなく年末年始に自分の目標を立てる。そのときの1つが週1で文章を書く。そしてコンサバに見積もって30記事ほどは書く(1ヶ月2記事以上という)目標を立てた。

なぜ文章をこれだけ書こうとおもったかというと、この数年端的にいうと迷って考えているからだ。スタートアップ・VCという仕事が好きで20代の途中で飛び込み、その当時は自分より先に学生からVC・スタートアップ業界にどっぷりな人が同年代いる中で必死にもがいてきた。

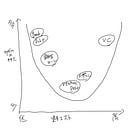

しかしこの数年はそういった現状維持の活動だけでは、なかなか大きな変化を生み出すことは難しいのではないかと考えてきた。その理由とかはずっとメルマガやブログで書いてきたから省略するが、改めて投資やスタートアップなどを考え直さないといけないのではないかと数年考えている。

なので意識的にあんまりスタートアップやVCのイベントからはこの数年は特に遠ざかっており、自分で考えるということを大事にしようと改めて思ったときに、文章を書くことは強制的に考えることだから毎週書いてみようと思えた。

結果30記事・多分15万文字以上は書いてきた

今年の1月の記事が#39 Requests for startups 2024から今回で#69 ということで、結果ちょうど30ブログほど書いたことになる。目標ぴったしセーフ。1記事5000-8000文字ほどな気がするので、15万文字以上は書いたことになる気がする。

途中2ヶ月ほど異常に忙しく考えることもおおくあり、更新ができなかったが良いペースで書けた気がする。一方でやはり考えを長文でまとめて書くっていうのは想定以上に大変で通常業務をしながらこれをつづけるのは正直本当にきつかった。

しかも自分のタイトル含めて興味関心はスタートアップ業界の人からしても興味があんまりない可能性があるようなものも意図的にはおおくしているため、すごく人に読まれたかというとそうではないとは思う。一方でメルマガでも配信している理由ではあるが、それでも登録してくれている方のメールには届いているという希望で書き続けられた。ほんとに、本当にこれを読んでいただいている方に感謝。ありがとうございます。(もし興味ありましたらぜひ登録いただければ嬉しいです・・!)

多分日本のVCで文章が上手い下手や、読まれる読まれないでいうとトップクラスではないが書いた記事数だけでいうとトップクラスであると思う。アメリカのVCやスタートアップの内容を翻訳しているような人が多い業界に自分は疑問があり、(でもいうて自分も参考にしているところは多々あるが)自分の言葉でブログを書くということにこだわってきた。自分の意見というのは、海外の著名な人が書いた素晴らしい記事よりは読まれないが、自分のプライドや自分のクラフトの意識にこだわりをもってやってきたし、今後も大事にしていきたい。

かといってコスパがいいか、投資につながっているのかというとそれは正直謎である。ただ自分のなかで人格を複数もつことにおいてこれはもう自分の享楽だと思っている。そういう意識で書き続けてきた。来年もこのまま続けていき100記事目を迎えられるように頑張りたい。

今年は何を考えて書いてきたのか

大きくわけると3つのことに対して特に関心があり、考えた年であったように振り返って記事を見ていると思う。①時代の方向性を示す思想について、②問題解決思考の限界と乗り越え方、③スタートアップという定義のゆらぎ。である。

どの話題も、基本はやはり仕事についての悩みから来ているとは思う。それはテーマ不在とスタートアップの実存みたいなところな気がしている。一つ一つを見ていこう。

①時代の方向性を示す思想について

今年はじめに #40 時代を動かす思想はなにか(加速主義か利他主義か)という記事を書いた。結構難産な記事だった。その前年ぐらいからe/acc(効果的加速主義)やEA(効果的利他主義)のような議論がUSで進んでいるのを見ていて、そしてOpenAIの内輪もめをしたときに考えなければ行けないテーマだと思い書いた。

結局はUSのVCやスタートアップがこのようなことを考えるのは、テクノロジーとイデオロギーは表裏一体だからだと思う。なんのイデオロギーをもとになんの技術やテーマに投資をしていくのかについてより真剣に向き合っている、そして向きあえる・向き合わざるをえないはずだ。日本のVCの資金の供給量のはるか上の覇権の国としてそういうテーマを生み出さないといけないという意識はより強い気がしている。

日本においても、この10年ほどはスマートフォン・クラウドという大きな変化の中でUSの参考事例を見ながら事業を創出してきたが、この数年は特にWeb3やAIやDXというワードは生まれてきているが、テーマが浮ついている感覚はある。そういうときに大事なのは思想なのではないか?どういう世界をつくっていきたいかという問いが重要なのではとおもって、今年はそういうのに注目をしたような年だった気がする。

#54 テクノロジーとイデオロギーが描く多様な未来 も同じような話をよりパターンに分けて考えた。①加速主義、②新官房主義、③共同体主義、④修正民主/資本主義 のような今後の世界において起こり得る流れについて自分なりに整理をしたうえで、そのイデオロギーにおける投資テーマについて整理をしてみた。

おそらくこういうことを考えるに至ったのは大きな物語を全員が改めて求めている気がしているからかもしれない。ポストモダンにおいては小さな物語の時代だとあったが、そこがAIによるシンギュラリティへの大きな物語であったり、ロシアが考える大きな物語であったりといった大きな物語への傾倒がでてきた時代のように思える。

自由・ネオリベラリズムが進んだ結果、大きな物語が台頭してくるという皮肉なものだがわかるような気もする。それは最近の、#66 リベラルへの反動の時代をどう歩むかでも書いた。

来年も自分の興味関心としても、仕事としても今の時代感というのは捉えていきたいので、考え続けていきたいテーマではある。来年もこのあたりは考え書いていきたい。

②問題解決思考の限界と乗り越え方

今年一番PVで読まれた記事としては、#42 ロジカルシンキングの限界とスペキュラティヴシンキングの可能性 ~ユニコーン企業を生む問い~ という記事である。(まあ少し読まれるために、ユニコーンという言葉をつかってしまったが、ちょっとシャバいな・・タイトルって難しい。もちろん記事としては読まれたいが、ダサいタイトルもつけたくない。でもそれは独りよがりな気もしている。まあこれは別の話。)

ここもテーマ不在感に紐づくのだが、PainやIssueみたいな課題解決型の思考においては日本のような先進国においてはスペースがだんだん狭まってきている気もしている。そして日本人という大きな言葉で括りたくないが、多少なことは努力・人力でやれてしまうためUSと比較しても余白が少ないように思える(一方10年単位ほどでみると生産人口が減っていくことは確実なので、そうも実はいってられないはずだが・・)

そのような中で今年は2種類の方向性の解決策への問いを考えた。1つが、Speculativeな需要を創出する問いの重要性について、もうひとつがより問題解決のスケールを上げる方向性だ。

Speculativeな需要を創出する問い

Sequioaの投資では、投資テーマを作り出すものは失敗するみたいなのはどこかでみたが、それでも需要創出系の考え方、”発明は必要の母”であるといったのは技術史家のメルヴィン・クランツバーグだが、供給で需要を作るという感覚はもう少し増えていくのではないかとも思う。詳しくは #42 を読んでいただきたいが、そのような思考法でスタートアップのアイデアを考えていきたい。

Speculative・センス・第一原理あたりを自分の中ではこういった問いをつくるためには必要なのではないかと考えていて、それぞれにおいて記事を書いた。(#46 AI時代におけるセンスの必要性について、#47 第一原理から考える起業アイデアが世の中を大きく変える)

時代がロジカルシンキングのような課題があって正解を導き出す時代というよりは、正解を構築していくようなそういう時代、またはそういったロジカルシンキングさはAIに取られていくなかで人間であることにどうレバレッジをきかしていくことができるのかについては今後も更に真剣に考えないといけない。

ただそういったものから生まれるビジネスやアイデアはセンスにあふれているきがしており、ファスト化していく世界に対抗するような世界を個人的には期待している。

どこかで記事化したいが、欲望についても考えたいなと思う。合理な欲望の時代ではなく、非合理な欲望みたいなことをちゃんと考えないといけないし、スタートアップとしてもそういったものを捉えないといけないような気がしている。合理思考から半分降りるてきな。何度も言って自分も飽きているが、車を買うという意思決定は今年の大きな意思決定だったが、合理思考から半分降りた感じに慣れていきたい。

問題解決のスケールを上げる方向性

もう一個の角度として問題解決のスケールを上げる方向性もあると思い、またUSを見るとAmerican dynamism のようなテーマに現れるように国家課題の解決をスタートアップに求めているように思える。それは国防であったり教育であったり、介護であったりと様々な問題である。そういったものを自分はBig issueと定義して、Big issue の時代がきているのではないかということを書き出したのが、#43 お金の流れを変えるための"Big issue"の提起。

#62 スタートアップ/VCが解きうるIssueの拡張 でも書いたがそれはVCのファンドサイズが上がってきたことも要因しているとは思う。国家予算というまではないが、スタートアップに注ぎ込まれるお金の総量が増えてくることによって解決しうるIssueが拡張していっている気がする。

この方向性もある種の問題解決の限界の乗り越え方であると自分は考えている。目の前の問題解決のIssueは解決されているか小さいスケールのものが多くなってきているために、問題解決のスケールを上げる方向性だ。

日本のスタートアップシーンにおいても、Deeptechの注目などがこの数年より大きくなってきているが、それはこのようなナラティブが後押しをしているように感じる。問題解決のスケールを上げることによって、大きな企業を作ろうとする試みは今後も続く考え方のように思える。

③スタートアップという定義のゆらぎ

#57 なめらかな起業とその敵 で書いたことではあるが、昨今スタートアップという言葉が民主化しすぎたことによって、その言葉自体に揺らぎが生じている気がしている。ソフトウェアを活用した企業だけがスタートアップではない。しかしこの数十年ほどはインターネットという一大変化産業に投資をすることが基本的にはVCの仕事であったし、スタートアップと呼ばれるものはインターネット企業・IT企業であったように思える。

ここにはD2Cあたりのテーマから生じる、上記のテーマ不足感というものが入り混じってスタートアップの定義が広がっているように感じるし、それは良いことだと思う。何事も世の中に何かを提示したり、変化をもたらすに必要なのは起業家精神。それは不変だと思う。一方VCとして働いている時に考えるべきはVC-backedな事業にどのように考えるべきなのではないかとは思っている。

#45 ”スタートアップ”とはどの企業を指すのか でも提示したが、実存的な問いというのはスタートアップという存在自体にも向けられてきている。ある種のはぐれものだったものや少数派だったものからメジャーになったからこその定義感は考えなければならない、実存を問われている気がしている。

来年以降も自分の中でのスタートアップ性を拡張していきたい、ここに投資するの?っていう投資を続けていくことが新しい産業をつくっていける、また投資としてαがあるような気がしていて、そういったものを改めて考えていきたい。

来年はメルマガはもう少し短く雑に

来年以降も文章を書いていくことは続けていこうとは思うが、もう少しメルマガにおいては雑に短く頻度を上げて行けたらいいなと思う。Xにつぶやく代わりにメルマガ書こうぐらいの心意気で。

自分も今年記事を書くぞって気合いを入れてやってみたけど、いざ自分が特にメルマガを見てこの文章の量を読むのは正直しんどいなとw もちろん長い文章も書いていくのだが、noteとか他で読んだ方が読みやすかったりもするなと思うので、メルマガはもう少し短く、そして1万字ほどの長文は今までよりは少なくやって行けたらいいなと思う。

来年もぜひお手隙の時に読んでいただけると励みになります。今年もありがとうございました。

仕事・投資の振り返り

今年はそこまで新規は積極的には投資はできなかった。公開ベースだと新規は灯白社のみかな。あとは着金予定を含めると3社ほど新規投資をした。そう意味でいうと4社だから、特に少ないわけではないか。

どちらかというと追加投資をずっとやっていたが、これはもう毎年のことなので特にもう特筆すべきことはないが、やはり追加投資の方がしんどい。

来季もそこまで新規のペースは上げずに、追加投資多めで色々準備の年になるかなとは個人的には思う。毎年が勝負だが、VCの職業でいうと8年目、ANRIでいうと7年目に入り、最低限ファンド1本の10年は仕事を続けようと思っていたので、もう少しでその10年となる。つまり良くも悪くも結果が返ってき始めている。基本的には失敗の方が先に帰ってくる。成功はまだまだ見えずらい。

ただ最近は良くも悪くも自分の限界や自分の投資スタイルはこういうものだから、これで結果出なかったら仕方ないっていうぐらいまでは思える様になってきた、これを諦めに近い自信っていう様にもいいようにいうと言える気もする。なので来年以降もベストを尽くすことが大事であるので、ベストを尽くした年で2025年もありたい。

生活の振り返り

新しいことを意識的にやろうとした年だった。ただ正直もっと仕組みでそういうのを取り入れていかないと行けないなとも思った。あと意識的に友達を作ろうとした、けどちょっとあんまり進捗なかった気もするw 友達って難しい。

自炊ももう少しやろうと思って、自炊の本を買ったけど米を炊くまで覚えたけど、その次が味噌汁を作るで、出汁を取るのに1日かかるっていうところで断念した。。下準備面倒。。ってなってしまったが、来年は自炊もやりたい。

また記事として思考をまとめたいが、自分でコントロールできることを増やすのが幸せには近い気もしていて、車の運転や自炊とかはそれに近い。対極が電車の移動やUbereatsとか。仕事で自分がコントロールできないことが多いから、生活では自分でコントロールできることを増やしたい。

ただバスケとかスポーツは改めて面白いなって思えた。すごい投資という仕事がPDCAが長すぎるけど、スポーツはクイックウィンを手に入れれる。経営者がマラソンとか筋トレかにハマる理由はわかる。

あとは本は正直例年に比べて読めなかったなとは反省。こういう書く時間が増えたことにより、インプットが少し減った気もするので来年はもう少し本を読みたい。ただ今年新しいことをやるっていうのに近いけど小説を久しぶりに多く読んで、それも面白いことが自分の中では増えた感覚だった。

総じて、仕事に比較して生活はもう少し頑張りきれてない気もするので来年は生活も頑張りたい。